Statuti

Con il ritrovamento dei suoi ordinamenti civili, trascritti nel 1571, il paese di Poggio Umbricchio esce dall'anonimato ed acquista un suo carattere

e una sua fisionomia. Come avremo modo di dimostrare, nel passato Poggio Umbricchio aveva una notevole importanza non solo nell'ambito

commerciale della provincia di Teramo, ma anche nell'ambito del sistema militare del Regno di Napoli, costituendo la punta più

avanzata dell'intero schieramento difensivo.

Poggio Umbricchio è uno dei pochi, fra i paesi che un tempo formavano il Comune della Montagna di Roseto nell'Abruzzo

teramano, ad aver conservato nel suo seno tracce concrete, se pure dis

continue, della sua presenza nella storia.

La prima testimonianza è costituita da una pietra sulla quale è inciso un castello aperto e merlato sovrastante un'aquila maestosa

in atto di difendere una docile e indifesa colomba.

In un'altra pietra è scolpito un grifone rampante con il capo, il collo, il petto, le ali e le zampe anteriori di aquila; gli

orecchi di cavallo; il ventre, le zampe posteriori e la coda di leone. Ai quattro angoli si notano altrettanti simboli nei quali sembrano potersi

riconoscere, in alto, due teste di animali, probabilmente una volpe e un leone, e, in basso, un boccale con un fiore e un rosone lavorato.

Nello stesso Vicolo Storto è murato un altro bassorilievo, simile al precedente ma più elaborato e complesso. Al centro della

grande pietra campeggia un leone rampante, che mostra con la zampa anteriore destra un ferro di cavallo; in basso, a sinistra, un

puttino orante e sulla destra un agnello con banderuola al vento sormontata dalla croce di Malta.

Sulla sommità della parete esterna di un'altra abitazione sono raffigurati due piccoli leoni, oramai consumati dal tempo e dalle

molteplici calamità atmosferiche.

In una lunga pietra rettangolare in Via della Rocca sono incisi due volti umani ai lati di un colle sormontato da una croce.

Il monogramma di San Bernardino da Siena, un

cerchio con il sole raggiante, nel cui mezzo sono incise le lettere I(esus)

H(ominum) S(alvator), è visibile nel portone d'ingresso d'un'antichissima casa.

Altre corpose indicazioni si trovano nella Chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Lauretana, nel cui interno si conservano una

preziosa pietra miliare del quarto secolo dopo Cristo e un dipinto seicentesco nel quale compare uno stemma araldico, di

particolare importanza ai fini della nostra ricostruzione storica. Sovrapposto ad un'aquila bicipide, è disegnato, uno scudo con

un leone rampante che sorregge sopra la propria testa un castello dorato a mo' di corona.

Sull'architrave del portale d'ingresso è incisa la data 1570, cioè la più antica tra quelle che ancora si possono leggere nel paese.

Con il ritrovamento dei suoi ordinamenti civili, trascritti nel 1571, il paese di Poggio Umbricchio esce dall'anonimato ed acquista un suo carattere

e una sua fisionomia. Come avremo modo di dimostrare, nel passato Poggio Umbricchio aveva una notevole importanza non solo nell'ambito

commerciale della provincia di Teramo, ma anche nell'ambito del sistema militare del Regno di Napoli, costituendo la punta più

avanzata dell'intero schieramento difensivo.

Poggio Umbricchio è uno dei pochi, fra i paesi che un tempo formavano il Comune della Montagna di Roseto nell'Abruzzo

teramano, ad aver conservato nel suo seno tracce concrete, se pure dis

continue, della sua presenza nella storia.

La prima testimonianza è costituita da una pietra sulla quale è inciso un castello aperto e merlato sovrastante un'aquila maestosa

in atto di difendere una docile e indifesa colomba.

In un'altra pietra è scolpito un grifone rampante con il capo, il collo, il petto, le ali e le zampe anteriori di aquila; gli

orecchi di cavallo; il ventre, le zampe posteriori e la coda di leone. Ai quattro angoli si notano altrettanti simboli nei quali sembrano potersi

riconoscere, in alto, due teste di animali, probabilmente una volpe e un leone, e, in basso, un boccale con un fiore e un rosone lavorato.

Nello stesso Vicolo Storto è murato un altro bassorilievo, simile al precedente ma più elaborato e complesso. Al centro della

grande pietra campeggia un leone rampante, che mostra con la zampa anteriore destra un ferro di cavallo; in basso, a sinistra, un

puttino orante e sulla destra un agnello con banderuola al vento sormontata dalla croce di Malta.

Sulla sommità della parete esterna di un'altra abitazione sono raffigurati due piccoli leoni, oramai consumati dal tempo e dalle

molteplici calamità atmosferiche.

In una lunga pietra rettangolare in Via della Rocca sono incisi due volti umani ai lati di un colle sormontato da una croce.

Il monogramma di San Bernardino da Siena, un

cerchio con il sole raggiante, nel cui mezzo sono incise le lettere I(esus)

H(ominum) S(alvator), è visibile nel portone d'ingresso d'un'antichissima casa.

Altre corpose indicazioni si trovano nella Chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Lauretana, nel cui interno si conservano una

preziosa pietra miliare del quarto secolo dopo Cristo e un dipinto seicentesco nel quale compare uno stemma araldico, di

particolare importanza ai fini della nostra ricostruzione storica. Sovrapposto ad un'aquila bicipide, è disegnato, uno scudo con

un leone rampante che sorregge sopra la propria testa un castello dorato a mo' di corona.

Sull'architrave del portale d'ingresso è incisa la data 1570, cioè la più antica tra quelle che ancora si possono leggere nel paese.

Le testimonianze visive sono tutte qui, pochissime, imprecise e con vuoti secolari paurosi. Sotto questo profilo risulta

emblematica la stessa Chiesa nell'ambito della quale d'un tratto si passa dall'età romana a quella rinascimentale, dal periodo

barocco a quello Ottocentesco. Dal paesaggio geografico e dall'interpretazione del complesso delle testimonianze araldiche riferite, in un costante

raffronto contestuale e critico con le fonti dell'epoca, dipende la storia di Poggio Umbricchio.

L'aquila e la colomba, poste sotto il castello, il grifone rampante, inciso nel mezzo, tra la volpe, il leone, il boccale e il rosone, oltre

le diverse posizioni in cui trovasi inquartato il leone, denunziano chiaramente l'immagine di un paese antico e magnanimo,

amante della vita semplice, coraggioso nelle avversità e pronto a salvaguardare la propria libertà nei confronti dei vari sig

nori che invano cercarono di farne un feudo passivo.

Sull'antichità del paese non vi sono dubbi e ove non fossero sufficienti i pochi elementi raccolti si potrebbe ricorrere all'etimologia

del nome. Secondo Pancrazio Palma la nascita di Poggio Umbricchio potrebbe essere fissata nel periodo immediatamente precedente alla

conquista sillana della provincia aprutina quando venne in uso il sistema di affidare ai soldati o ai municipi le terre coltivabili e alla

repubblica romana i terreni sterili.

« Può essere che dopo tal censimento i nostri monti cominciassero a sboscarsi ed abitarsi; poiché i nomi di molti villaggi iv

i sorti e di varie contrade rammentano le preesistenti selve ed il loro abbattimento per ridurre il suolo a coltura od a prato: tali Pastignano

(pascolo di ghiande), Roseto, Cervaro, Crognaleto, Frattoli, Cesa Castina ed altre Cese, Abetemozzo, Cerqueto, Verneschi (alberato di pioppi), Settecerri, Pascellata, tre Macchie, Valle Vaccaro, Alvi, Castagneto, Nocella, Ceraso, Olmeto, Fajeto, Pomarolo, Elce di

Roseto, Faugnano. Quest'ultimo però forse deriva da Fauno che poteva avere un tempio in quei grandi boschi. Non può negarsi intanto

-

prosegue concludendo Pancrazio Palma

-

che vari nomi furono tratti dal greco, come Nerito (luogo oscuro), Iscarelli da

Ischiros (luogo alto e forte); forse Ciarelli da Cieros (luoghi ombrosi), Comignano da Comao (produttore di erbe) ».

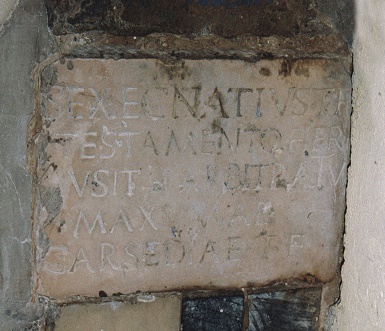

La colonna miliare, che ora fa da base ad una pregevole acquasantiera nella quale si

legge l'augurale scritta:« discendat in hanc plenitudinem fontis virtus Spiritus Sancti »,

è importante per diversi motivi. Innanzi tutto perché, il numero CIIII che si legge in

basso indica la distanza che all'incirca corre tra Roma e Poggio Umbricchio,

calcolando le miglia secondo l'antico valore, in

secondo luogo perché figurano i nomi di tre imperatori romani del IV secolo che furono con molta probabilità gli stessi che

restaurarono o costruirono ex novo nel 364 la nuova strada.

Le testimonianze visive sono tutte qui, pochissime, imprecise e con vuoti secolari paurosi. Sotto questo profilo risulta

emblematica la stessa Chiesa nell'ambito della quale d'un tratto si passa dall'età romana a quella rinascimentale, dal periodo

barocco a quello Ottocentesco. Dal paesaggio geografico e dall'interpretazione del complesso delle testimonianze araldiche riferite, in un costante

raffronto contestuale e critico con le fonti dell'epoca, dipende la storia di Poggio Umbricchio.

L'aquila e la colomba, poste sotto il castello, il grifone rampante, inciso nel mezzo, tra la volpe, il leone, il boccale e il rosone, oltre

le diverse posizioni in cui trovasi inquartato il leone, denunziano chiaramente l'immagine di un paese antico e magnanimo,

amante della vita semplice, coraggioso nelle avversità e pronto a salvaguardare la propria libertà nei confronti dei vari sig

nori che invano cercarono di farne un feudo passivo.

Sull'antichità del paese non vi sono dubbi e ove non fossero sufficienti i pochi elementi raccolti si potrebbe ricorrere all'etimologia

del nome. Secondo Pancrazio Palma la nascita di Poggio Umbricchio potrebbe essere fissata nel periodo immediatamente precedente alla

conquista sillana della provincia aprutina quando venne in uso il sistema di affidare ai soldati o ai municipi le terre coltivabili e alla

repubblica romana i terreni sterili.

« Può essere che dopo tal censimento i nostri monti cominciassero a sboscarsi ed abitarsi; poiché i nomi di molti villaggi iv

i sorti e di varie contrade rammentano le preesistenti selve ed il loro abbattimento per ridurre il suolo a coltura od a prato: tali Pastignano

(pascolo di ghiande), Roseto, Cervaro, Crognaleto, Frattoli, Cesa Castina ed altre Cese, Abetemozzo, Cerqueto, Verneschi (alberato di pioppi), Settecerri, Pascellata, tre Macchie, Valle Vaccaro, Alvi, Castagneto, Nocella, Ceraso, Olmeto, Fajeto, Pomarolo, Elce di

Roseto, Faugnano. Quest'ultimo però forse deriva da Fauno che poteva avere un tempio in quei grandi boschi. Non può negarsi intanto

-

prosegue concludendo Pancrazio Palma

-

che vari nomi furono tratti dal greco, come Nerito (luogo oscuro), Iscarelli da

Ischiros (luogo alto e forte); forse Ciarelli da Cieros (luoghi ombrosi), Comignano da Comao (produttore di erbe) ».

La colonna miliare, che ora fa da base ad una pregevole acquasantiera nella quale si

legge l'augurale scritta:« discendat in hanc plenitudinem fontis virtus Spiritus Sancti »,

è importante per diversi motivi. Innanzi tutto perché, il numero CIIII che si legge in

basso indica la distanza che all'incirca corre tra Roma e Poggio Umbricchio,

calcolando le miglia secondo l'antico valore, in

secondo luogo perché figurano i nomi di tre imperatori romani del IV secolo che furono con molta probabilità gli stessi che

restaurarono o costruirono ex novo nel 364 la nuova strada.

Non sappiamo per quale ragione, se commerciale o militare, Flavio Costantiniano, Valente e Graziano diedero vita alla nuova arteria, sicuramente per accorciare i tempi dì percorrenza tra Roma e l'Abruzzo. Secondo Pancrazio Palma, i romani « conoscendo ben lunga la salaria per arrivare al suo termine, le saline di Atri, una scorciatoia aprirono nelle vicinanze di Amiterno per la valle ove sorge il Vomano; e profittando della gola per la quale detto fiume s'immette nella nostra provincia, tutt'ora chiamata Tre Termini, perché ivi tre pertiche confinavano, la Sabina, la Vestina e la

Pretuziana, come poi vi toccarono tre diocesi e quindi tre contee, lungo la sponda sinistra che guarda il mezzodì la continuarono

fino ad un miglio e mezzo da Tottea. Ivi su di un ponte, del quale resta

sulla sponda destra un pilone, formato senz'aiuto di cemento, con grossissime pietre riquadrate (qualcuna di palmi 15 di lunghezza per 3 e 4 di grossezza), la strada ripassava sulla destra vicino Nerito, e quindi di nuovo a sinistra presso Poggio Umbricchio, dove era la colonna miliare CIIII, attualmente dentro la chiesa. Ciò indica che la strada fu regia o consolare, tanto più che la colonna medesima trovasi dedicata agli imperatori

Valentiniano, Valente e Graziano, sotto i quali forse fu posteriormente restaurata, giacché i residui di ponti mostrano nella loro

solidità un'epoca più remota sulla dritta ripassava del fiume, mediante altro ponte, del quale anche sussiste una spalla. Nel tenimento di Fano di Adriano, allora più vicino al Vomano, si possono discernere i tagli operati dalla mano dell'uomo nelle vene di

tufo che la via doveva attraversare. Chi però voleva venire a Montorio pare che da Poggio Umbricchio potesse giungervi per una

strada, di cui resta un frammento all'oriente di detto villaggio. Giunta a Montorio, un tronco distaccavasi per Interamnia, lungo

una valle che opportunamente taglia la collina, riunisce il bacino del Vomano a quello del Tordino, e della quale ora profittasi per

la nuova strada circondariale, mentre l'altro ramo proseguiva sino al duplice emporio del Vomano ».

Con la nuova sistemazione stradale, voluta dai tre imperatori, quasi certamente Poggio Umbricchio acquistò una posizione di

rilievo anche se, per carenza di testimonianze sicure, non siamo in grado di documentarla. FINE

Sembra che il conseguito prestigio abbia trovato il paese impreparato e le sue strutture inidonee a memorizzare gli avvenimenti

più importanti della sua vita.

Da questo momento in poi è la Chiesa che sul piano civile, nonostante le difficoltà e oltre l'evangelizzazione, si assume il difficile

compito di garantire la continuità storica. In genere non fu agevole per il cristianesimo conquistare al Vangelo le popolazioni

montane e qui più che in ogni altro luogo.

Una testimonianza dello spessore culturale romano nella zona è offerto proprio dal

ricordato puttino seduto ai piedi del leone, in quanto mentre mostra al visitatore le mani congiunte nell'atto di pregare, nella

parte inferiore del corpo pone bene in evidenza gli organi genitali.

Non sappiamo per quale ragione, se commerciale o militare, Flavio Costantiniano, Valente e Graziano diedero vita alla nuova arteria, sicuramente per accorciare i tempi dì percorrenza tra Roma e l'Abruzzo. Secondo Pancrazio Palma, i romani « conoscendo ben lunga la salaria per arrivare al suo termine, le saline di Atri, una scorciatoia aprirono nelle vicinanze di Amiterno per la valle ove sorge il Vomano; e profittando della gola per la quale detto fiume s'immette nella nostra provincia, tutt'ora chiamata Tre Termini, perché ivi tre pertiche confinavano, la Sabina, la Vestina e la

Pretuziana, come poi vi toccarono tre diocesi e quindi tre contee, lungo la sponda sinistra che guarda il mezzodì la continuarono

fino ad un miglio e mezzo da Tottea. Ivi su di un ponte, del quale resta

sulla sponda destra un pilone, formato senz'aiuto di cemento, con grossissime pietre riquadrate (qualcuna di palmi 15 di lunghezza per 3 e 4 di grossezza), la strada ripassava sulla destra vicino Nerito, e quindi di nuovo a sinistra presso Poggio Umbricchio, dove era la colonna miliare CIIII, attualmente dentro la chiesa. Ciò indica che la strada fu regia o consolare, tanto più che la colonna medesima trovasi dedicata agli imperatori

Valentiniano, Valente e Graziano, sotto i quali forse fu posteriormente restaurata, giacché i residui di ponti mostrano nella loro

solidità un'epoca più remota sulla dritta ripassava del fiume, mediante altro ponte, del quale anche sussiste una spalla. Nel tenimento di Fano di Adriano, allora più vicino al Vomano, si possono discernere i tagli operati dalla mano dell'uomo nelle vene di

tufo che la via doveva attraversare. Chi però voleva venire a Montorio pare che da Poggio Umbricchio potesse giungervi per una

strada, di cui resta un frammento all'oriente di detto villaggio. Giunta a Montorio, un tronco distaccavasi per Interamnia, lungo

una valle che opportunamente taglia la collina, riunisce il bacino del Vomano a quello del Tordino, e della quale ora profittasi per

la nuova strada circondariale, mentre l'altro ramo proseguiva sino al duplice emporio del Vomano ».

Con la nuova sistemazione stradale, voluta dai tre imperatori, quasi certamente Poggio Umbricchio acquistò una posizione di

rilievo anche se, per carenza di testimonianze sicure, non siamo in grado di documentarla. FINE

Sembra che il conseguito prestigio abbia trovato il paese impreparato e le sue strutture inidonee a memorizzare gli avvenimenti

più importanti della sua vita.

Da questo momento in poi è la Chiesa che sul piano civile, nonostante le difficoltà e oltre l'evangelizzazione, si assume il difficile

compito di garantire la continuità storica. In genere non fu agevole per il cristianesimo conquistare al Vangelo le popolazioni

montane e qui più che in ogni altro luogo.

Una testimonianza dello spessore culturale romano nella zona è offerto proprio dal

ricordato puttino seduto ai piedi del leone, in quanto mentre mostra al visitatore le mani congiunte nell'atto di pregare, nella

parte inferiore del corpo pone bene in evidenza gli organi genitali.

L'acculturazione cristiana nell'alto medioevo, con molta probabilità, dovette procedere sulla linea direttrice di una notevol

e

tolleranza, evitando, per quanto era possibile, lo sradicamento totale e immediato dei residui pagani e

precristiani.

Molti boschi sacri agli dei, esorcizzati, divennero sedi di Chiese, parecchie are pagane furono utilizzate come altari cristiani e molte

pietre lavorate assunsero, in una diversa collocazione, un particolare significato.

La pietra miliare, più volte ricordata, indicava la distanza tra Poggio Umbricchio e Roma. Roma era la capitale dell'Impero, ma

anche la sede del Papato, per cui l'acquasantiera giustapposta non costituiva una rozza sovrapposizione sì bene il necessario

complemento dal valore spirituale fortemente terapeutico.

Andare dal Papa era un atto di devozione, ubbidire ai suoi ordini un segno di sottomissione, ma assai più importante era la

purificazione dell'anima prima di intraprendere il viaggio per chiedere e ricevere successivamente l'apostolica benedizione.

I riti magici di contenuto fallico, singolarmente presi, erano riprovevoli e peccaminosi, considerati invece in un'ottica esistenziale

potevano assumere il valore di offerta e di ringraziamento. In quelle difficili, ostiche e impervie zone montane dove la morte

mieteva vittime numerose e innocenti, specie tra i bambini, la facoltà riproduttiva rappresentava la benedizione divina, per

la quale non bastava credere, ma bisognava anche pregare.

L'autorità civile compare nell'ottavo secolo, in pieno feudalesimo, nell'ambito dei rapporti di forza fra gli Stati italiani e delle lotte

fra questi e l'Impero.

I primi nomi a emergere sono Riccardo e Andrea di Poggio Ulbricchio o « Imbrecchie » che nel 1239 figurano come custodi di

alcuni prigionieri lombardi per incarico di Federico II°, mentre, quarant'anni più tardi, nel 1279, essi appaiono nella veste più

prestigiosa dei feudatari della vicina Altavilla. Titolo che conservò anche Iacopo del Poggio « de Ambricolo » (1316).

Con Francesca «de Podio» il paese imbocca una fase di stasi, poiché la signora, vedova di Matteo di Leognano, secondo i registri

angioini del 1337, risulta venditrice dei feudi di Altavilla, di Caprafico e anche di Poggio Umbricchio altrimenti dette «de

Umbraculis ».

Dopo Giorgio «Ciantri» di Poggio Ramonte, accusato di essere un ricettatore di malandrini, compare Gianfilippo «Georgii de Podio

Ramontis» ( Senarica), che partecipa alla tregua tra le fazioni di Renato d'Angiò e di Alfonso d'Aragona, in qualità di signore di

Poggio Umbricchio. Questi, però, nel 1444 vende agli Orsini di Manoppello una parte del castello disabitato di Chiarino in Valle

Castellana di cui era utile feudatario.

Nel 1465 risulta feudatario di Poggio o meglio di «Podii Morechii» il figlio di Gianfilippo, un certo Ciantò (Ciccantonio) che condivide

la proprietà con Francesco di Angelucci, cugino di Giacomantonio.

Con la dinastia dei Ciantò o Ciantro, Poggio Umbricchio

riconquista l'antico prestigio. Giampietro, Giacomantonio, Francesco di

Angelucci e Giamberardino di Ciantò governano con autorità e sicurezza anche i feudi di Poggio Ramonte, di Altavilla e la restante

parte di Chiarino.

L'acculturazione cristiana nell'alto medioevo, con molta probabilità, dovette procedere sulla linea direttrice di una notevol

e

tolleranza, evitando, per quanto era possibile, lo sradicamento totale e immediato dei residui pagani e

precristiani.

Molti boschi sacri agli dei, esorcizzati, divennero sedi di Chiese, parecchie are pagane furono utilizzate come altari cristiani e molte

pietre lavorate assunsero, in una diversa collocazione, un particolare significato.

La pietra miliare, più volte ricordata, indicava la distanza tra Poggio Umbricchio e Roma. Roma era la capitale dell'Impero, ma

anche la sede del Papato, per cui l'acquasantiera giustapposta non costituiva una rozza sovrapposizione sì bene il necessario

complemento dal valore spirituale fortemente terapeutico.

Andare dal Papa era un atto di devozione, ubbidire ai suoi ordini un segno di sottomissione, ma assai più importante era la

purificazione dell'anima prima di intraprendere il viaggio per chiedere e ricevere successivamente l'apostolica benedizione.

I riti magici di contenuto fallico, singolarmente presi, erano riprovevoli e peccaminosi, considerati invece in un'ottica esistenziale

potevano assumere il valore di offerta e di ringraziamento. In quelle difficili, ostiche e impervie zone montane dove la morte

mieteva vittime numerose e innocenti, specie tra i bambini, la facoltà riproduttiva rappresentava la benedizione divina, per

la quale non bastava credere, ma bisognava anche pregare.

L'autorità civile compare nell'ottavo secolo, in pieno feudalesimo, nell'ambito dei rapporti di forza fra gli Stati italiani e delle lotte

fra questi e l'Impero.

I primi nomi a emergere sono Riccardo e Andrea di Poggio Ulbricchio o « Imbrecchie » che nel 1239 figurano come custodi di

alcuni prigionieri lombardi per incarico di Federico II°, mentre, quarant'anni più tardi, nel 1279, essi appaiono nella veste più

prestigiosa dei feudatari della vicina Altavilla. Titolo che conservò anche Iacopo del Poggio « de Ambricolo » (1316).

Con Francesca «de Podio» il paese imbocca una fase di stasi, poiché la signora, vedova di Matteo di Leognano, secondo i registri

angioini del 1337, risulta venditrice dei feudi di Altavilla, di Caprafico e anche di Poggio Umbricchio altrimenti dette «de

Umbraculis ».

Dopo Giorgio «Ciantri» di Poggio Ramonte, accusato di essere un ricettatore di malandrini, compare Gianfilippo «Georgii de Podio

Ramontis» ( Senarica), che partecipa alla tregua tra le fazioni di Renato d'Angiò e di Alfonso d'Aragona, in qualità di signore di

Poggio Umbricchio. Questi, però, nel 1444 vende agli Orsini di Manoppello una parte del castello disabitato di Chiarino in Valle

Castellana di cui era utile feudatario.

Nel 1465 risulta feudatario di Poggio o meglio di «Podii Morechii» il figlio di Gianfilippo, un certo Ciantò (Ciccantonio) che condivide

la proprietà con Francesco di Angelucci, cugino di Giacomantonio.

Con la dinastia dei Ciantò o Ciantro, Poggio Umbricchio

riconquista l'antico prestigio. Giampietro, Giacomantonio, Francesco di

Angelucci e Giamberardino di Ciantò governano con autorità e sicurezza anche i feudi di Poggio Ramonte, di Altavilla e la restante

parte di Chiarino.

Con un'altra Francesca, questa volta figlia del ricordato Giamberardino, che nei «Quinternoni» compare feudataria pure di Villa

Vorano, oltre Altavilla e Poggio Ramonte, Poggio Umbricchio sembra tornare quasi nell'anonimato. Il castello, definito da Nando

Poli «baluardo indomito agli appetiti delle signorie feudali succedutesi alle invasioni barbariche e rifugio di umbri annidatisi lassù»

passa sotto la signoria di un estraneo, a causa dei forti contrasti e delle profonde gelosie insorte con la vicina Senarica.

Quest'ultima, approfittando del matrimonio di Francesca o Faustina di Ciantò con Angelo Castiglione, si liberò nel 1507 dei

poggesi, ponendoli alle dipendenze della intraprendente famiglia pennese che, pur nell'ambito dello « Stato di Atri », andava

progressivamente consolidando la sua influenza politica ed economica in danno della potente dinastia degli Acquaviva.

Il nuovo acquisto incrementò ulteriormente l'importanza della famiglia Castiglione, che già possedeva i feudi di Pianella, Penne,

per Senarica. L'alienazione di Poggio Umbricchio si rivelò un grave errore di prospettiva politica. Quando i senarichesi

si resero conto dell'inevitabile decadenza, per l'avvenuto ridimensionamento del paese, corsero ai ripari, ma era già troppo tardi.

Dopo una lunga e perseverante lotta per riavere gli antichi privilegi, incautamente ceduti ai nuovi feudatari, essi ottennero

dal marchese de Mondejar una nuova investitura (29 marzo 1577), ma come scrive Raffaele D'Ilario, non riuscirono

« per un terzo e più di secolo a renderla operante, forse per il territorio rimpicciolito e forse perché la investitura diversa dall'antica non si

attagliava alle attuali esigenze dei notabili e della loro comunità. Quindi, per riottenere i primitivi privilegi si rivolsero al Vicerè

Conte di Benevento, al quale, oltre che al Consiglio del Collaterale, si faceva capo per qualsiasi provvedimento, e il 28 febbraio

1610 ottennero il nuovo diploma di investitura feudale, dato a Napoli il 5 dello stesso mese, per dieci capifamiglia con tutti i diritti,

coi quali era stato posseduto dai loro padri in virtù dell'altra investitura spedita il 29 marzo 1577 dal marchese di Mondejar.

Nel diploma si disse che i novelli investiti erano succeduti agli antichi, jure longobardorum; che l'investitura s'intendesse perpetua,

in favore di tutti i discendenti delle dieci fmiglie, fidelitate tamen Regia, feudali quoque servitio et adhoa semper salvis».

Con gli «ordinamenti» del 1571 Poggio Umbricchio normalizzò i rapporti sociali, giuridici ed economici con i nuovi feudatari.

Il documento, che ha un fascino particolare sia dal punto di vista linguistico che sotto il profilo strutturale, è purtroppo

illeggibile in alcune parti proprio a causa dell'usura del tempo. La lingua usata è quella di transizione. Molte parole nella struttura e nelle

desinenze risultano ibride, con un misto di latino e di volgare, di rara efficacia semantica, e sembrano riflettere la tormentata

situazione orogenetica della zona, chiusa ai contatti umani per diversi mesi dell'anno e agli apporti culturali delle grandi città.

Con un'altra Francesca, questa volta figlia del ricordato Giamberardino, che nei «Quinternoni» compare feudataria pure di Villa

Vorano, oltre Altavilla e Poggio Ramonte, Poggio Umbricchio sembra tornare quasi nell'anonimato. Il castello, definito da Nando

Poli «baluardo indomito agli appetiti delle signorie feudali succedutesi alle invasioni barbariche e rifugio di umbri annidatisi lassù»

passa sotto la signoria di un estraneo, a causa dei forti contrasti e delle profonde gelosie insorte con la vicina Senarica.

Quest'ultima, approfittando del matrimonio di Francesca o Faustina di Ciantò con Angelo Castiglione, si liberò nel 1507 dei

poggesi, ponendoli alle dipendenze della intraprendente famiglia pennese che, pur nell'ambito dello « Stato di Atri », andava

progressivamente consolidando la sua influenza politica ed economica in danno della potente dinastia degli Acquaviva.

Il nuovo acquisto incrementò ulteriormente l'importanza della famiglia Castiglione, che già possedeva i feudi di Pianella, Penne,

per Senarica. L'alienazione di Poggio Umbricchio si rivelò un grave errore di prospettiva politica. Quando i senarichesi

si resero conto dell'inevitabile decadenza, per l'avvenuto ridimensionamento del paese, corsero ai ripari, ma era già troppo tardi.

Dopo una lunga e perseverante lotta per riavere gli antichi privilegi, incautamente ceduti ai nuovi feudatari, essi ottennero

dal marchese de Mondejar una nuova investitura (29 marzo 1577), ma come scrive Raffaele D'Ilario, non riuscirono

« per un terzo e più di secolo a renderla operante, forse per il territorio rimpicciolito e forse perché la investitura diversa dall'antica non si

attagliava alle attuali esigenze dei notabili e della loro comunità. Quindi, per riottenere i primitivi privilegi si rivolsero al Vicerè

Conte di Benevento, al quale, oltre che al Consiglio del Collaterale, si faceva capo per qualsiasi provvedimento, e il 28 febbraio

1610 ottennero il nuovo diploma di investitura feudale, dato a Napoli il 5 dello stesso mese, per dieci capifamiglia con tutti i diritti,

coi quali era stato posseduto dai loro padri in virtù dell'altra investitura spedita il 29 marzo 1577 dal marchese di Mondejar.

Nel diploma si disse che i novelli investiti erano succeduti agli antichi, jure longobardorum; che l'investitura s'intendesse perpetua,

in favore di tutti i discendenti delle dieci fmiglie, fidelitate tamen Regia, feudali quoque servitio et adhoa semper salvis».

Con gli «ordinamenti» del 1571 Poggio Umbricchio normalizzò i rapporti sociali, giuridici ed economici con i nuovi feudatari.

Il documento, che ha un fascino particolare sia dal punto di vista linguistico che sotto il profilo strutturale, è purtroppo

illeggibile in alcune parti proprio a causa dell'usura del tempo. La lingua usata è quella di transizione. Molte parole nella struttura e nelle

desinenze risultano ibride, con un misto di latino e di volgare, di rara efficacia semantica, e sembrano riflettere la tormentata

situazione orogenetica della zona, chiusa ai contatti umani per diversi mesi dell'anno e agli apporti culturali delle grandi città.

La grafia, l'inchiostro usato, abbreviazioni adoperate costituiscono una inequivocabile testimonianza della preparazione dello «scrittore di commissione»

particolarmente esperto nel condensare in pochi segni complessi modelli comportamentali e intricate norme giuridiche.

Dal punto di vista contenutistico gli Statuti denunciano una vita relativamente evoluta, dignitos a e improntata a un sano spirito

comunitario. L'osservanza del riposo festivo era attenuato dallo spirito di solidarietà nell'ambito del quale si poteva

«tirare legna grosse et altri pisi che per uno homo non se po tirare. Et per le diete feste sia licito

ad ciascuno che vola aiutare altri per la more dedio con le proprie bovj et asini et macenare» tranne che «la domenica et le feste del signore et de

Santa Maria che non se possa macenare et fare altra cosa».

L'intero documento è ispirato a grande saggezza e moderazione. Sembra quasi di intraveder nel reticolato delle diverse rubriche

la presenza di un archetipo di tipo biblico.

A Poggio Umbricchio la massima autorità era il Giudice, da lui dipendeva l'applicazione della legge, di regola la domenica. e la

direzione politica della comunità. Tutti gli dovevano rispetto come lui ai suoi concittadini. Una volta eletto doveva giurare

«de fare lo offitio derittamente ad honore de lo signore» senza alcuna parzialità. La carica non era ad honorem, poiché era stabilito che chi

«andasse in servitio del comune debia haver per omne dy solly X et se va a piedi carlini uno per lo spatio de otto miglia in se più solli V. Et se ly averasse alcuno danno sia alle spese del communo».

Una particolare procedura era prevista per la elezione e l'ufficio del Camerlengo.

« Item facimo et ordinamo che lo offitio de li

Camorlinghi si debia ordinare et creare in quisto modo vide

licet che se habia da elegere una persona del detto Castello del poyo et

quilly imbossolare et habiare da sbossolare da la detta bossola. Et quillo che escera habia da exercitare lo offitio del Camorlingato

per tempo de quattro mesy. Et cosy habia da tenere li nove persone che sarra imbossolate per fine che durara. Cioe quattro mesi

per uno ut seguitur finiendo. Et quando sarra finite se debia elegere ly altry ut supra. Et exquire come de sopra. Ancora che

ly dittj

Camorlinghi in lo tempo del suo offitio no

n possano andare scalzy cioe senza scarpe et senza calze secondo la sua facolta. Et lo

qualunque contra farra overo recusara sia tenuto per pena de solly venticinqui»

.

La grafia, l'inchiostro usato, abbreviazioni adoperate costituiscono una inequivocabile testimonianza della preparazione dello «scrittore di commissione»

particolarmente esperto nel condensare in pochi segni complessi modelli comportamentali e intricate norme giuridiche.

Dal punto di vista contenutistico gli Statuti denunciano una vita relativamente evoluta, dignitos a e improntata a un sano spirito

comunitario. L'osservanza del riposo festivo era attenuato dallo spirito di solidarietà nell'ambito del quale si poteva

«tirare legna grosse et altri pisi che per uno homo non se po tirare. Et per le diete feste sia licito

ad ciascuno che vola aiutare altri per la more dedio con le proprie bovj et asini et macenare» tranne che «la domenica et le feste del signore et de

Santa Maria che non se possa macenare et fare altra cosa».

L'intero documento è ispirato a grande saggezza e moderazione. Sembra quasi di intraveder nel reticolato delle diverse rubriche

la presenza di un archetipo di tipo biblico.

A Poggio Umbricchio la massima autorità era il Giudice, da lui dipendeva l'applicazione della legge, di regola la domenica. e la

direzione politica della comunità. Tutti gli dovevano rispetto come lui ai suoi concittadini. Una volta eletto doveva giurare

«de fare lo offitio derittamente ad honore de lo signore» senza alcuna parzialità. La carica non era ad honorem, poiché era stabilito che chi

«andasse in servitio del comune debia haver per omne dy solly X et se va a piedi carlini uno per lo spatio de otto miglia in se più solli V. Et se ly averasse alcuno danno sia alle spese del communo».

Una particolare procedura era prevista per la elezione e l'ufficio del Camerlengo.

« Item facimo et ordinamo che lo offitio de li

Camorlinghi si debia ordinare et creare in quisto modo vide

licet che se habia da elegere una persona del detto Castello del poyo et

quilly imbossolare et habiare da sbossolare da la detta bossola. Et quillo che escera habia da exercitare lo offitio del Camorlingato

per tempo de quattro mesy. Et cosy habia da tenere li nove persone che sarra imbossolate per fine che durara. Cioe quattro mesi

per uno ut seguitur finiendo. Et quando sarra finite se debia elegere ly altry ut supra. Et exquire come de sopra. Ancora che

ly dittj

Camorlinghi in lo tempo del suo offitio no

n possano andare scalzy cioe senza scarpe et senza calze secondo la sua facolta. Et lo

qualunque contra farra overo recusara sia tenuto per pena de solly venticinqui»

. Al Parlamento spettava, non solo, l'elezione del Giudice e del Camerlengo, ma anche l'el

aborazione di nuove norme comunitarie

«

tutte le riformanze

—

è ribadito in un articolo

—

che se farla in parlamento per utile del communo, sia tenuto per Statuto per sì

che non si delibera in contrario », e chi veniva accusato ingiustamente, sia che fosse

forestiero o cittadino, doveva essere difeso a

spese « de lo communo ».

Nella compostezza dei singoli capitoli, così privi di angolosità umane e giuridiche, probabilmente pesava il ricordo di un lu

gubre

evento. Che cosa sia accaduto al paese negli anni im

mediatamente precedenti alla redazione degli Statuti non siamo riusciti a

individuarlo con esattezza.

Sicuramente qualcosa di grosso come un terremoto, una carestia o una grave epidemia, certo è che nel capitolo

dei

«Testamenti»

si parla con tristezza de'

«l'anno de la grande mortalità»

. L'evento fece saltare il rispetto di alcune norme in

materia testamentaria e patrimoniale. Si stabilì, infatti, «che le testamenta facte ne l'anno de la grande mortalità per ly q

ualy

siano tre testimoni fide digni per vigor

e di questo capitolo sia tenuto rato et fermo come se fosse con omne debita solennità

munita et fatta ». Per quanto riguardava le proprietà venne accettato il principio che « se alcuno o alcuna poxedesse nel pog

io o

suo termino alcuna cosa stabile iusto ti

tolo et bona fide per spatio de dece anni et fosse ad ciò chiamato ad corte non sia tenuto

de pagare alla corte de pena solly XX. Etcepto ecclesie orfani et popilly alli quali sia lecito de omne tempo usar la sua ras

ione».

La diminuita disponibilità econom

ica provocò una modificazione delle norme suntuarie, in quanto si stabilì che «quando se fa ly

cristiani quelly che sono compari non possa donare se non uno cannelotto, una centura et una camisia», analogamente «se

alcuno o alcuna persona de lo poyo vorrà

ad fidare alcuna donna de casa sua per lo dy de la affidatione de essa non possa dare a

magnare ad quilly che verra per parte de lo marito se non rossa pasta et non degia mettere tavola (...) sia lecito ad ciascun

o che la

sera de quillo dy retenere in casa

sua lo marito de lo sposo de la sposa con uno compagno o vero doy et dare ad ipso cio che

vole».

Al Parlamento spettava, non solo, l'elezione del Giudice e del Camerlengo, ma anche l'el

aborazione di nuove norme comunitarie

«

tutte le riformanze

—

è ribadito in un articolo

—

che se farla in parlamento per utile del communo, sia tenuto per Statuto per sì

che non si delibera in contrario », e chi veniva accusato ingiustamente, sia che fosse

forestiero o cittadino, doveva essere difeso a

spese « de lo communo ».

Nella compostezza dei singoli capitoli, così privi di angolosità umane e giuridiche, probabilmente pesava il ricordo di un lu

gubre

evento. Che cosa sia accaduto al paese negli anni im

mediatamente precedenti alla redazione degli Statuti non siamo riusciti a

individuarlo con esattezza.

Sicuramente qualcosa di grosso come un terremoto, una carestia o una grave epidemia, certo è che nel capitolo

dei

«Testamenti»

si parla con tristezza de'

«l'anno de la grande mortalità»

. L'evento fece saltare il rispetto di alcune norme in

materia testamentaria e patrimoniale. Si stabilì, infatti, «che le testamenta facte ne l'anno de la grande mortalità per ly q

ualy

siano tre testimoni fide digni per vigor

e di questo capitolo sia tenuto rato et fermo come se fosse con omne debita solennità

munita et fatta ». Per quanto riguardava le proprietà venne accettato il principio che « se alcuno o alcuna poxedesse nel pog

io o

suo termino alcuna cosa stabile iusto ti

tolo et bona fide per spatio de dece anni et fosse ad ciò chiamato ad corte non sia tenuto

de pagare alla corte de pena solly XX. Etcepto ecclesie orfani et popilly alli quali sia lecito de omne tempo usar la sua ras

ione».

La diminuita disponibilità econom

ica provocò una modificazione delle norme suntuarie, in quanto si stabilì che «quando se fa ly

cristiani quelly che sono compari non possa donare se non uno cannelotto, una centura et una camisia», analogamente «se

alcuno o alcuna persona de lo poyo vorrà

ad fidare alcuna donna de casa sua per lo dy de la affidatione de essa non possa dare a

magnare ad quilly che verra per parte de lo marito se non rossa pasta et non degia mettere tavola (...) sia lecito ad ciascun

o che la

sera de quillo dy retenere in casa

sua lo marito de lo sposo de la sposa con uno compagno o vero doy et dare ad ipso cio che

vole». Il dolore subito, comunque, non trasformò i poggesi in umili sudditi dei feudatari, anzi l'evento risvegliò in molti la non s

opita

origine longobarda, per cui

Orazio Castiglione fu costretto, nel 1573, a riconoscere loro il diritto alla libertà di commercio, di cui

sempre avevano goduto, e il diritto di legnare come era nei patti con la vicina Senarica.

« Item statoimo et ordinamo», scrisse il barone in una del

le varie aggiunte, «che nello nostro castello dello pogio possino ogni

persona liberamente comprare et vennere senza ricadere nessuna concessione per ragione de jus concedo, et per che in detto

Castello non ce ius concedo per essere feudo et per questo ord

inamo al nostro capitano che per tale causa non sia nessuna

persona alcuna in tanto ardire e per nostra libertà».

Con un altro placet del 12 giugno 1602 lo stesso Orazio si dichiarò «contento che loro possino spartire secondo le loro

occorrente» i frutti d

ella montagna.

Probabilmente e a prescindere dalle formule giuridiche i locali vollero ottenere qualcosa che neutralizzasse la crescente inv

adenza

della «Casa Franca» del castello di Senarica.

Il solidarismo all'interno e la fermezza all'esterno permettono

a Poggio Umbricchio di superare notevoli difficoltà e soprattutto i

ripetuti attacchi dei briganti nel '600 e le prepotenze baronali di cui Orazio fu il quarto feudatario dopo Angelo, Orazio il

vecchio e

Gaspare. Angelo Castiglione morì alcuni anni dopo i

l matrimonio, mentre Franceschina Cicintò o Ciantò lo raggiunse nel 1558,

lasciando erede il figlio Orazio alla cui scomparsa subentrò Gaspare.

Gaspare Castiglione pagò alla Regia Corte il «relevo» dovuto per «lo Castello di Poggio Umbricchio con suoi Vass

alli, rendite,

diritti, giurisdizioni civili e criminali, mero e misto impero e per lo feudo di Poggio Ramonte» il 15 febbraio 1560.

Alla sua morte l'eredità passò al ricordato Orazio che morì nel 1664 e quindi al di lui figlio Giovan Battista Castiglione.

Nel 1665

Giovanni Castiglione pagò, in qualità di Barone della terra di Poggio Umbricchio il «relevo» per la morte del padre Giovan Ba

ttista.

Per la scomparsa del Barone Giovanni, nel 1683, Nicola e Giovan Battista vengono invitati a soddisfare le richie¬

ste del fisco. L'11

settembre 1710 l'Imperatore Carlo VI con un privilegio concede a Giovan Battista Castiglione per i meriti acquisiti da lui e

dai suoi

avi e per la nobiltà della stirpe, l'ambito titolo di Marchese di Poggio Umbricchio. In seguito il feudo passa ad un ramo collaterale della famiglia o meglio a un nipote, poiché nel cedolario di Abruzzo Ultra d

el 1766,

e precisamente nelle provvisioni del 1761 si trova che Ferdinando Castiglione, con decr

eto della Gran Corte della Vicaria (2

ottobre 1736) era stato dichiarato e confermato ex figlio ed erede del suddetto Giovan Battista per la morte del medesimo

avvenuta il 27 ottobre 1730, ed a causa del passaggio di Nicola Castiglione, fratello di Gio Bat

tista, all'Ordine Gerosolimitano,

nonché del passaggio di Alessandro, figlio sempre di Gio

-

Battista e padre di Ferdinando, allo stato sacerdotale.

La disposizione, in favore di Ferdinando fu possibile, innanzitutto, per la legge del maggiorascato, introdot

ta da Camillo

Castiglione e, in secondo luogo, per una deroga al diritto successorio che, mentre ribadiva l'ereditarietà per linea diretta,

permetteva che si considerassero discendenti dai primi feudatari i possessori di feudi acquistati ove altri non aves

sero prodotto

particolari titoli da tutti riconosciuti.

Gli ultimi feudatari furono Giuseppe Angelo e poi Giambattista Castiglione contro i quali, non solo, Poggio Umbricchio, ma an

che

Senarica, a lungo, dovettero lottare, in occasione delle leggi eversive

della feudalità. In un primo momento i poggesi ottengono di

non pagare più alcune prestazioni onerose, ma poi devono attendere parecchio prima di vedere riconosciuti i loro diritti anch

e

perché il problema andò a collegarsi con l'altro, ancor più grave, d

ella divisione dei demani.

Il dolore subito, comunque, non trasformò i poggesi in umili sudditi dei feudatari, anzi l'evento risvegliò in molti la non s

opita

origine longobarda, per cui

Orazio Castiglione fu costretto, nel 1573, a riconoscere loro il diritto alla libertà di commercio, di cui

sempre avevano goduto, e il diritto di legnare come era nei patti con la vicina Senarica.

« Item statoimo et ordinamo», scrisse il barone in una del

le varie aggiunte, «che nello nostro castello dello pogio possino ogni

persona liberamente comprare et vennere senza ricadere nessuna concessione per ragione de jus concedo, et per che in detto

Castello non ce ius concedo per essere feudo et per questo ord

inamo al nostro capitano che per tale causa non sia nessuna

persona alcuna in tanto ardire e per nostra libertà».

Con un altro placet del 12 giugno 1602 lo stesso Orazio si dichiarò «contento che loro possino spartire secondo le loro

occorrente» i frutti d

ella montagna.

Probabilmente e a prescindere dalle formule giuridiche i locali vollero ottenere qualcosa che neutralizzasse la crescente inv

adenza

della «Casa Franca» del castello di Senarica.

Il solidarismo all'interno e la fermezza all'esterno permettono

a Poggio Umbricchio di superare notevoli difficoltà e soprattutto i

ripetuti attacchi dei briganti nel '600 e le prepotenze baronali di cui Orazio fu il quarto feudatario dopo Angelo, Orazio il

vecchio e

Gaspare. Angelo Castiglione morì alcuni anni dopo i

l matrimonio, mentre Franceschina Cicintò o Ciantò lo raggiunse nel 1558,

lasciando erede il figlio Orazio alla cui scomparsa subentrò Gaspare.

Gaspare Castiglione pagò alla Regia Corte il «relevo» dovuto per «lo Castello di Poggio Umbricchio con suoi Vass

alli, rendite,

diritti, giurisdizioni civili e criminali, mero e misto impero e per lo feudo di Poggio Ramonte» il 15 febbraio 1560.

Alla sua morte l'eredità passò al ricordato Orazio che morì nel 1664 e quindi al di lui figlio Giovan Battista Castiglione.

Nel 1665

Giovanni Castiglione pagò, in qualità di Barone della terra di Poggio Umbricchio il «relevo» per la morte del padre Giovan Ba

ttista.

Per la scomparsa del Barone Giovanni, nel 1683, Nicola e Giovan Battista vengono invitati a soddisfare le richie¬

ste del fisco. L'11

settembre 1710 l'Imperatore Carlo VI con un privilegio concede a Giovan Battista Castiglione per i meriti acquisiti da lui e

dai suoi

avi e per la nobiltà della stirpe, l'ambito titolo di Marchese di Poggio Umbricchio. In seguito il feudo passa ad un ramo collaterale della famiglia o meglio a un nipote, poiché nel cedolario di Abruzzo Ultra d

el 1766,

e precisamente nelle provvisioni del 1761 si trova che Ferdinando Castiglione, con decr

eto della Gran Corte della Vicaria (2

ottobre 1736) era stato dichiarato e confermato ex figlio ed erede del suddetto Giovan Battista per la morte del medesimo

avvenuta il 27 ottobre 1730, ed a causa del passaggio di Nicola Castiglione, fratello di Gio Bat

tista, all'Ordine Gerosolimitano,

nonché del passaggio di Alessandro, figlio sempre di Gio

-

Battista e padre di Ferdinando, allo stato sacerdotale.

La disposizione, in favore di Ferdinando fu possibile, innanzitutto, per la legge del maggiorascato, introdot

ta da Camillo

Castiglione e, in secondo luogo, per una deroga al diritto successorio che, mentre ribadiva l'ereditarietà per linea diretta,

permetteva che si considerassero discendenti dai primi feudatari i possessori di feudi acquistati ove altri non aves

sero prodotto

particolari titoli da tutti riconosciuti.

Gli ultimi feudatari furono Giuseppe Angelo e poi Giambattista Castiglione contro i quali, non solo, Poggio Umbricchio, ma an

che

Senarica, a lungo, dovettero lottare, in occasione delle leggi eversive

della feudalità. In un primo momento i poggesi ottengono di

non pagare più alcune prestazioni onerose, ma poi devono attendere parecchio prima di vedere riconosciuti i loro diritti anch

e

perché il problema andò a collegarsi con l'altro, ancor più grave, d

ella divisione dei demani. Il 12 agosto 1810, Bernardino Ciccone, nominato agente ripartitore dei demani comunali, si recò a Poggio Umbricchio dove,

sentito i cittadini e le autorità locali, stese il verbale e ripartì senza farsi più vedere, mentre gli abi

tanti erano desiderosi di

risolvere pacificamente e nel più breve tempo possibile le questioni pendenti.

Risultati vani tutti i tentativi di conciliazione proposti per via epistolare,l'8 agosto 1813 il primo Eletto, Pietro Marini,

si rivolse

direttamente all'Intendente della Provincia di Teramo, scrivendo: «L'Eletto di Poggio Umbricchio in nome dei capi famig

lia del

Comune umilmente espone, che situato il proprio paese in mezzo a tre grandi feudi, non è affatto preso in veduta dagli Agenti

della divisione de' Demani e non può perciò profittare delle benefiche leggi del Governo. Una popolazione povera come ques

ta di

Poggio Umbricchio deve richiamare l'attenzione di V. S. Ill.ma nell'attuale circostanza di poterle fare del bene, e ritoglier

la dalle

gravezze impostele dall'ex feudatario Marchese Castiglione di Penne.

Gli abitanti di questo Comune àn avuto il dirit

to di avere tutta la ghianda di due grandi selve dell'ex feudatario, pagandola un anno

alla voce più bassa della provincia, cioè a quella del Comune di Castagna, e l'altro anno per soli ducati dieci. A questo dir

itto

avendo dovuto i capi di famiglia rinunc

iare coll'istrumento de' 27 novembre 1773 per non esser vessati con litigi, e sequestri per

altri oggetti, l'ex feudatario ha venduto pesteriormente tale ghianda per ducati cento, ora più ora meno in ogni anno. Gli ab

itanti

àn sempre goduto del diritto di

legnare sul morto e dalla croce in sotto, senz'esserne stati mai impediti nè molestati, e senza nulla

corrispondere all'ex feudatario. Gli abitanti àn sempre seminato e maggesato in qualunque parte delle terre feudali, che foss

e

piaciuto, senza dimandarne

licenza nè all'erario, nè al Marchese, ma pagando ad agosto la mezza copertura, giusta il canniato. Nè

un Cittadino potea essere amosso dal terreno da lui coltivato se da esso non fosse stato abbandonato a tutto Natale, dopo

l'ultimo raccolto.

Il 12 agosto 1810, Bernardino Ciccone, nominato agente ripartitore dei demani comunali, si recò a Poggio Umbricchio dove,

sentito i cittadini e le autorità locali, stese il verbale e ripartì senza farsi più vedere, mentre gli abi

tanti erano desiderosi di

risolvere pacificamente e nel più breve tempo possibile le questioni pendenti.

Risultati vani tutti i tentativi di conciliazione proposti per via epistolare,l'8 agosto 1813 il primo Eletto, Pietro Marini,

si rivolse

direttamente all'Intendente della Provincia di Teramo, scrivendo: «L'Eletto di Poggio Umbricchio in nome dei capi famig

lia del

Comune umilmente espone, che situato il proprio paese in mezzo a tre grandi feudi, non è affatto preso in veduta dagli Agenti

della divisione de' Demani e non può perciò profittare delle benefiche leggi del Governo. Una popolazione povera come ques

ta di

Poggio Umbricchio deve richiamare l'attenzione di V. S. Ill.ma nell'attuale circostanza di poterle fare del bene, e ritoglier

la dalle

gravezze impostele dall'ex feudatario Marchese Castiglione di Penne.

Gli abitanti di questo Comune àn avuto il dirit

to di avere tutta la ghianda di due grandi selve dell'ex feudatario, pagandola un anno

alla voce più bassa della provincia, cioè a quella del Comune di Castagna, e l'altro anno per soli ducati dieci. A questo dir

itto

avendo dovuto i capi di famiglia rinunc

iare coll'istrumento de' 27 novembre 1773 per non esser vessati con litigi, e sequestri per

altri oggetti, l'ex feudatario ha venduto pesteriormente tale ghianda per ducati cento, ora più ora meno in ogni anno. Gli ab

itanti

àn sempre goduto del diritto di

legnare sul morto e dalla croce in sotto, senz'esserne stati mai impediti nè molestati, e senza nulla

corrispondere all'ex feudatario. Gli abitanti àn sempre seminato e maggesato in qualunque parte delle terre feudali, che foss

e

piaciuto, senza dimandarne

licenza nè all'erario, nè al Marchese, ma pagando ad agosto la mezza copertura, giusta il canniato. Nè

un Cittadino potea essere amosso dal terreno da lui coltivato se da esso non fosse stato abbandonato a tutto Natale, dopo

l'ultimo raccolto. Questo si st

a esercitando anche attualmente senza niuna novità.

Gli abitanti àn sempre avuto il diritto di pascolare sulle terre feudali, cioè sul feudo di Vibli, su quello di Vallecannita

e su quello di

Cellito, pagando annualmente ducati diciassette. Ma il feudo di

Cellito si è affittato nell'inverno per lo più, abusivamente, ai

naturali del Comune di Cerqueto pel pascolo delle loro capre, ed i naturali del Poggio àn sofferto quell'abuso perchè in temp

o de

inverno poco suole tal feudo esser da essi praticato. Gli alc

ini del feudo di Cellito son tagliati senza riserva da chiunque cittadino

n'abbia bisogno, ed i fornaciari del Poggio ne àn fatto sempre uso nella fornace ch'è in confine col detto feudo, senza nulla

all'ex

feudatario corrispondere. I capi di famiglia stan

pagando cinquanta tomoli di grano a titolo d'enfiteusi in forza dell'istromento del 1773 ma al prezzo

camerale che correa nel tempo 1773, cioè al prezzo di carlini ventuno la salma. Or oggi che il grano vale il triplo alla voce

camerale

o Provinciale, non

è giusto che sia continuato il pagamento a norma di tale bassissimo prezzo».

L'Intendente di Teramo dopo aver chiesto lumi a Pio Coppa, Direttore per la divisione dei demani, nell'ottobre del 1813, e al

Giudice di Pace del Circondario di Pianella, Pietro

Todisco, il 25 febbraio 1814 dichiarò e ordinò che

«

1)

Per le terre censite l'ex

feudatario esigga dai naturali di Poggio Umbricchio lire 154 annue, risultanti dal ragguaglio del cinque per cento sul valore

delle

terre giusto l'istrumento del 1773, invece

dei tomoli cinquanta di grano, o esigga tanto grano quanto equivalga annualmente nella

voce di agosto alla detta somma.

Questo si st

a esercitando anche attualmente senza niuna novità.

Gli abitanti àn sempre avuto il diritto di pascolare sulle terre feudali, cioè sul feudo di Vibli, su quello di Vallecannita

e su quello di

Cellito, pagando annualmente ducati diciassette. Ma il feudo di

Cellito si è affittato nell'inverno per lo più, abusivamente, ai

naturali del Comune di Cerqueto pel pascolo delle loro capre, ed i naturali del Poggio àn sofferto quell'abuso perchè in temp

o de

inverno poco suole tal feudo esser da essi praticato. Gli alc

ini del feudo di Cellito son tagliati senza riserva da chiunque cittadino

n'abbia bisogno, ed i fornaciari del Poggio ne àn fatto sempre uso nella fornace ch'è in confine col detto feudo, senza nulla

all'ex

feudatario corrispondere. I capi di famiglia stan

pagando cinquanta tomoli di grano a titolo d'enfiteusi in forza dell'istromento del 1773 ma al prezzo

camerale che correa nel tempo 1773, cioè al prezzo di carlini ventuno la salma. Or oggi che il grano vale il triplo alla voce

camerale

o Provinciale, non

è giusto che sia continuato il pagamento a norma di tale bassissimo prezzo».

L'Intendente di Teramo dopo aver chiesto lumi a Pio Coppa, Direttore per la divisione dei demani, nell'ottobre del 1813, e al

Giudice di Pace del Circondario di Pianella, Pietro

Todisco, il 25 febbraio 1814 dichiarò e ordinò che

«

1)

Per le terre censite l'ex

feudatario esigga dai naturali di Poggio Umbricchio lire 154 annue, risultanti dal ragguaglio del cinque per cento sul valore

delle

terre giusto l'istrumento del 1773, invece

dei tomoli cinquanta di grano, o esigga tanto grano quanto equivalga annualmente nella

voce di agosto alla detta somma. 2)

Escluse le terre censite tutto il rimanente ex feudo di Poggio Umbricchio si divida in tre rate di

egual bontà e valore assegnandosi

una vicina all'abitato all'Università di Poggio Umbricchio, e rimanendo l'altre in piena e libera

proprietà dell'ex feudatario.

3)

La prestazione di lire 92,40 a titolo di fida del pascolo cesserà dal giorno dell'accantonamento,

potendo ciascuna delle par

ti liberamente disporre della sua quota, e restando con ciò sciolta ogni servitù sui fondi ex feudali e

restituita ciascuna parte contraente ai primieri suoi diritti.

4)

Il Sig. Consigliere Ciccone è incaricato di far eseguire l'ordinato

accantonamento per

mezzo dei periti eligendi legalmente».

Quando il Ciccone si presentò a Poggio Umbricchio per definire la ripartizione si trovò difronte a tante altre difficoltà che

lo

costrinsero a chiedere nuovi ordini all'Intendente.

« Nello scorrere il feudo dell'ex M

archese Castiglione

—

egli riassunse in una lettera del 18 marzo 1814

—

si è trovato diviso in tre

parti. Uno verso ponente chiamato Vado Cannito, l'altro a mezzogiorno, lungo il fiume Vomano, chiamato Cellito, e il terzo a

oriente denominato il feudo di V

ibli. In mezzo a queste tre parti possiede la Comune. Il paese è fabbricato la maggior parte sopra il

primo feudo di Vado Cannito. I cittadini tengono poi la maggior parte delle rimesse degl'animali nel numero di circa sedici n

elle

vicinanze del feudo di V

ibli. Io per portare a compimento la detta divisione col dovuto riguardo locale, e delle circostanze, era in

voto di dare alla Commissione il quarto di qua dal fosso di Villi per comodo degl'animali sull'uso dell'acqua, e di assegnarl

i il dippiù

in quello

di Vado Cannito restando il Cellito per intiero al Marchese e le due porzioni di là dal fosso Villi, e quanto potea restargli

di

porzione su quello di Vado Cannito per le due terze parti.

Nel mostrare tal piano ai Cittadini àn preteso di aver la terza part

e in questi tre luoghi distinti e separati fra loro. L'agente del

Marchese all'incontro pretende che il feudo sia uno solo considerato unito, attenendosi al secondo articolo dell'ordinanza di

farsene tre parti di eguali bontà e valore e di assegnarne alla

Comune il feudo di Vado Cannito, come più vicino all'abitato per la

sua terza parte e di dare di qua dal fosso di Villi una sola striscia per l'introduzione degli animali all'acqua del fosso, c

he si

rimettono in detta vicinanza. Prevenendosi di più che l'e

stensione di Vado Cannito è di moggia quattrocento

-

trentasei, due quarte

e tre quinte; quella del Cellito è di moggia cento e sedici, due quarte ed una quinta; e finalmente quella di Villi è di mogg

ia

centonovantuno tre quarti ed una quinta.

2)

Escluse le terre censite tutto il rimanente ex feudo di Poggio Umbricchio si divida in tre rate di

egual bontà e valore assegnandosi

una vicina all'abitato all'Università di Poggio Umbricchio, e rimanendo l'altre in piena e libera

proprietà dell'ex feudatario.

3)

La prestazione di lire 92,40 a titolo di fida del pascolo cesserà dal giorno dell'accantonamento,

potendo ciascuna delle par

ti liberamente disporre della sua quota, e restando con ciò sciolta ogni servitù sui fondi ex feudali e

restituita ciascuna parte contraente ai primieri suoi diritti.

4)

Il Sig. Consigliere Ciccone è incaricato di far eseguire l'ordinato

accantonamento per

mezzo dei periti eligendi legalmente».

Quando il Ciccone si presentò a Poggio Umbricchio per definire la ripartizione si trovò difronte a tante altre difficoltà che

lo

costrinsero a chiedere nuovi ordini all'Intendente.

« Nello scorrere il feudo dell'ex M

archese Castiglione

—

egli riassunse in una lettera del 18 marzo 1814

—

si è trovato diviso in tre

parti. Uno verso ponente chiamato Vado Cannito, l'altro a mezzogiorno, lungo il fiume Vomano, chiamato Cellito, e il terzo a

oriente denominato il feudo di V

ibli. In mezzo a queste tre parti possiede la Comune. Il paese è fabbricato la maggior parte sopra il

primo feudo di Vado Cannito. I cittadini tengono poi la maggior parte delle rimesse degl'animali nel numero di circa sedici n

elle

vicinanze del feudo di V

ibli. Io per portare a compimento la detta divisione col dovuto riguardo locale, e delle circostanze, era in

voto di dare alla Commissione il quarto di qua dal fosso di Villi per comodo degl'animali sull'uso dell'acqua, e di assegnarl

i il dippiù

in quello

di Vado Cannito restando il Cellito per intiero al Marchese e le due porzioni di là dal fosso Villi, e quanto potea restargli

di

porzione su quello di Vado Cannito per le due terze parti.

Nel mostrare tal piano ai Cittadini àn preteso di aver la terza part

e in questi tre luoghi distinti e separati fra loro. L'agente del

Marchese all'incontro pretende che il feudo sia uno solo considerato unito, attenendosi al secondo articolo dell'ordinanza di

farsene tre parti di eguali bontà e valore e di assegnarne alla

Comune il feudo di Vado Cannito, come più vicino all'abitato per la

sua terza parte e di dare di qua dal fosso di Villi una sola striscia per l'introduzione degli animali all'acqua del fosso, c

he si

rimettono in detta vicinanza. Prevenendosi di più che l'e

stensione di Vado Cannito è di moggia quattrocento

-

trentasei, due quarte

e tre quinte; quella del Cellito è di moggia cento e sedici, due quarte ed una quinta; e finalmente quella di Villi è di mogg

ia

centonovantuno tre quarti ed una quinta.  Si domanda il

vostro oracolo »La faccenda trovò una soluzione tra il 1833 e il 1843 col riconoscimento agli abitanti di Poggio Umbricchio dei loro diritti

e al

Marchese Castiglione

delle proprietà realmente acquisite. La lunga battaglia archivistica e legale lascia stremati i diversi paesi già

logorati dalla lunga lotta svoltasi sulle alture delle montagne circostanti tra i francesi e i borbonici durante il periodo n

apoleonico.

Per

circa tre anni (1805

-

1808) le truppe francesi e borboniche si fronteggiarono in una estenuante guerra di posizione con grave

danno per le gracilissime economie locali.

Tra il 1807 e il 1808, specialmente, i Comuni vuotarono le casse e le famiglie le madie

pur di allontanare dalle proprie case e dai

propri campi le rappresaglie degli opposti eserciti e dei numerosi briganti, utilizzati or dall'uno or dall'altro contendente

, al fine di

piegarli dalla loro parte.

Dai conti comunali, conservati presso l'Archivi

o di Stato, appare con chiarezza l'alto costo delle operazioni militari, senza quasi

alcun aiuto da parte di Ferdinando IV.

Solo nel 1807 al Sindaco di Padula giunse un modesto contributo che Pietro Di Michele si preoccupò di girare ai legittimi

destinatar

i e poi niente più.

Il 9 settembre 1807 per rifocillare 125 soldati francesi che passarono per Agnova, il Sindaco spese ben 22 ducati e 90 grana

su un

introito comunale di appena quattro ducati. In precedenza il Comune di Altovia (21 giugno 1807) per 100 s

oldati aveva speso 45

ducati su un introito di 22 e mezzo.

Il Sindaco Donato di Giosia della Villa Cajano dichiarò all'Intendente di Teramo di aver sborsato in favore delle truppe, nel

1807,

ducati dieci e grana dieci su un'entrata di otto ducatie un quart

o. Più fortunato fu il Comune di Casagreca che sela cavò con nove

ducati, nove carlini e quattro grana su un introito di tredici ducati e mezzo. Giovan Antonio Di Paolantonio, Sindaco di Comi

gnano

spese diciotto ducati e sessantasei grana (introito ducati

ventuno e grana diciotto e tre quarti); viceversa il Sindaco di Cortino,

Giovan Battista Marini, in un solo anno (1808) dovette elargire in favore dei francesi ben 179 ducati e mezzo su un introito

di

dodici ducati e trenta grana.

Si domanda il

vostro oracolo »La faccenda trovò una soluzione tra il 1833 e il 1843 col riconoscimento agli abitanti di Poggio Umbricchio dei loro diritti

e al

Marchese Castiglione

delle proprietà realmente acquisite. La lunga battaglia archivistica e legale lascia stremati i diversi paesi già

logorati dalla lunga lotta svoltasi sulle alture delle montagne circostanti tra i francesi e i borbonici durante il periodo n

apoleonico.

Per

circa tre anni (1805

-

1808) le truppe francesi e borboniche si fronteggiarono in una estenuante guerra di posizione con grave

danno per le gracilissime economie locali.

Tra il 1807 e il 1808, specialmente, i Comuni vuotarono le casse e le famiglie le madie

pur di allontanare dalle proprie case e dai

propri campi le rappresaglie degli opposti eserciti e dei numerosi briganti, utilizzati or dall'uno or dall'altro contendente

, al fine di

piegarli dalla loro parte.

Dai conti comunali, conservati presso l'Archivi

o di Stato, appare con chiarezza l'alto costo delle operazioni militari, senza quasi

alcun aiuto da parte di Ferdinando IV.

Solo nel 1807 al Sindaco di Padula giunse un modesto contributo che Pietro Di Michele si preoccupò di girare ai legittimi

destinatar

i e poi niente più.

Il 9 settembre 1807 per rifocillare 125 soldati francesi che passarono per Agnova, il Sindaco spese ben 22 ducati e 90 grana

su un

introito comunale di appena quattro ducati. In precedenza il Comune di Altovia (21 giugno 1807) per 100 s

oldati aveva speso 45

ducati su un introito di 22 e mezzo.

Il Sindaco Donato di Giosia della Villa Cajano dichiarò all'Intendente di Teramo di aver sborsato in favore delle truppe, nel

1807,

ducati dieci e grana dieci su un'entrata di otto ducatie un quart

o. Più fortunato fu il Comune di Casagreca che sela cavò con nove

ducati, nove carlini e quattro grana su un introito di tredici ducati e mezzo. Giovan Antonio Di Paolantonio, Sindaco di Comi

gnano

spese diciotto ducati e sessantasei grana (introito ducati

ventuno e grana diciotto e tre quarti); viceversa il Sindaco di Cortino,

Giovan Battista Marini, in un solo anno (1808) dovette elargire in favore dei francesi ben 179 ducati e mezzo su un introito

di

dodici ducati e trenta grana.  Nicola Austilij, Sindaco

di Villa Elce, pagò ventidue ducati e Ssessanta grana (introito undici ducati e

sessantasette grana) e Giorgio Di Gianvitto di Villa Lame anticipò per il Comune cinquanta ducati e quaranta grana perché le

entrate dell'Università non superavano i ducati und

ici e ottantatrè grana Macchiatornella, tramite il Sindaco Gio: Di Francesco, il

20giugno 1807 consegnò ai francesi quarantasette ducati e ventisette grana (introito ducati ventinove e grana cinquantasette)

.

Sempre nel 1808 Francesco Marini, Sindaco di Pag

liaroli, fucostretto a pagare, una prima volta, otto ducati e cinquantasei grana,

e, una seconda volta, ventuno ducati e quarantatrè grana e mezzo. per le « truppe francesi e per tutti gli altri passati e ri

passati »,

dove negli « altri » bisognava intende

re « briganti » (introito tre ducati e ottanta). Il Sindaco di Padula, Simone Di Fortunato nel

1808 dichiarò in bilancio che per causa dei francesi e dei briganti, il Comune aveva sborsato cinquanta ducati e settanta gra

na

(introito ducati sessantadue e gr

ana quindici), madi Padulache alla somma si dovevano aggiungere altri centottanta ducati

anticipati dai diversi cittadini che in contanti, in lavori o importare beni di prima necessità si erano adoperati per soddis

fare

alleono stati lando IV più svariate r

ichieste. Tra il 1807 e il 1808, Gio: Andrea Spinucci, Sindaco di Pezzelle così dettagliò le spese:

« alla truppa francese

residente in San Giorgio per razione di pane, carne, vino, presutto, e sale, carlini tre e novanta grana; e più alli medesimi

esso

el

etto per altra razione carlini ottanta; e più per razione ad altra truppa (briganti scritto in rosso al margine sinistro) di

circa

sessanta soldati e comandanti ducati dieci »

(introito ducati tredici).

Nello stesso periodo i sindaci di Piano Fiumato (Fili

ppo Di Gregorio), di Servillo (Gio: Carlo Di Pasquale), di Vernesca (Gio: Di

Cesare), di Tottea (Giuseppe Masci), di Figliola (Francesco di Paolo), di Cervaro (Angelantonio Ridolfi), di Alvi (Domenico

Palombieri), di Aielli (Giuseppe Fragassi) e di Macchia

(Domenico Cesarini) per il rifornimento delle truppe francesi, dell'esercito

regio, oltre le scorrerie dei briganti, sborsa¬rono globalmente 701 ducati e 89 grana a fronte di un introito di ducati 535 e

61

grana e mezzo. Frattoli nel 1806, mentre era Sind

aco Leandro Bucciarelli, spese diciannove ducati, mentre Cesacastina cento

ducati a più riprese.

Un discorso a parte meritano Frattoli e Valle Vaccaro che in un paio d'anni vedono le proprie economie distrutte dall'occupaz

ione

militare francese e dalle inc

ursioni dei briganti. Nonostante l'impiego profuso dai diversi sindaci: Giacomo Tulli (1806), Francesco

Alfonsi (1807), Michele Di Carlo (1808), Gaetano De Federicis (1809) e ancora Giacomo Tulli (1810),Valle Vaccaro da una

situazione di quasi agiatezza ve

nne ridotta alla fame, mentre a Frattoli sembra si accanissero entrambi i contendenti.

San Giorgio era il quartier generale dei francesi. Qui il 21 settembre 1807 venne organizzata un'operazione congiunta per sni

dare i

briganti dai monti circostanti. Oltre

150 soldati francesi provenienti da Montorio, Frattoli e Poggio Umbricchio puntarono in

direzione di Cortino, ma quasi senza esito, poiché nell'unico contatto, che si ebbe il 28 ottobre 1807 nella Villa Pantanella

,

vennero catturati pochi sbandati di scar

sa importanza.

Ovviamente non venne risparmiata Senarica.

Nicola Austilij, Sindaco

di Villa Elce, pagò ventidue ducati e Ssessanta grana (introito undici ducati e

sessantasette grana) e Giorgio Di Gianvitto di Villa Lame anticipò per il Comune cinquanta ducati e quaranta grana perché le

entrate dell'Università non superavano i ducati und

ici e ottantatrè grana Macchiatornella, tramite il Sindaco Gio: Di Francesco, il

20giugno 1807 consegnò ai francesi quarantasette ducati e ventisette grana (introito ducati ventinove e grana cinquantasette)

.

Sempre nel 1808 Francesco Marini, Sindaco di Pag

liaroli, fucostretto a pagare, una prima volta, otto ducati e cinquantasei grana,

e, una seconda volta, ventuno ducati e quarantatrè grana e mezzo. per le « truppe francesi e per tutti gli altri passati e ri

passati »,

dove negli « altri » bisognava intende

re « briganti » (introito tre ducati e ottanta). Il Sindaco di Padula, Simone Di Fortunato nel

1808 dichiarò in bilancio che per causa dei francesi e dei briganti, il Comune aveva sborsato cinquanta ducati e settanta gra

na

(introito ducati sessantadue e gr

ana quindici), madi Padulache alla somma si dovevano aggiungere altri centottanta ducati

anticipati dai diversi cittadini che in contanti, in lavori o importare beni di prima necessità si erano adoperati per soddis

fare

alleono stati lando IV più svariate r

ichieste. Tra il 1807 e il 1808, Gio: Andrea Spinucci, Sindaco di Pezzelle così dettagliò le spese:

« alla truppa francese

residente in San Giorgio per razione di pane, carne, vino, presutto, e sale, carlini tre e novanta grana; e più alli medesimi

esso

el

etto per altra razione carlini ottanta; e più per razione ad altra truppa (briganti scritto in rosso al margine sinistro) di

circa

sessanta soldati e comandanti ducati dieci »

(introito ducati tredici).

Nello stesso periodo i sindaci di Piano Fiumato (Fili

ppo Di Gregorio), di Servillo (Gio: Carlo Di Pasquale), di Vernesca (Gio: Di

Cesare), di Tottea (Giuseppe Masci), di Figliola (Francesco di Paolo), di Cervaro (Angelantonio Ridolfi), di Alvi (Domenico

Palombieri), di Aielli (Giuseppe Fragassi) e di Macchia

(Domenico Cesarini) per il rifornimento delle truppe francesi, dell'esercito

regio, oltre le scorrerie dei briganti, sborsa¬rono globalmente 701 ducati e 89 grana a fronte di un introito di ducati 535 e

61

grana e mezzo. Frattoli nel 1806, mentre era Sind

aco Leandro Bucciarelli, spese diciannove ducati, mentre Cesacastina cento

ducati a più riprese.

Un discorso a parte meritano Frattoli e Valle Vaccaro che in un paio d'anni vedono le proprie economie distrutte dall'occupaz

ione

militare francese e dalle inc

ursioni dei briganti. Nonostante l'impiego profuso dai diversi sindaci: Giacomo Tulli (1806), Francesco

Alfonsi (1807), Michele Di Carlo (1808), Gaetano De Federicis (1809) e ancora Giacomo Tulli (1810),Valle Vaccaro da una

situazione di quasi agiatezza ve

nne ridotta alla fame, mentre a Frattoli sembra si accanissero entrambi i contendenti.

San Giorgio era il quartier generale dei francesi. Qui il 21 settembre 1807 venne organizzata un'operazione congiunta per sni

dare i

briganti dai monti circostanti. Oltre

150 soldati francesi provenienti da Montorio, Frattoli e Poggio Umbricchio puntarono in

direzione di Cortino, ma quasi senza esito, poiché nell'unico contatto, che si ebbe il 28 ottobre 1807 nella Villa Pantanella

,

vennero catturati pochi sbandati di scar

sa importanza.

Ovviamente non venne risparmiata Senarica. Il resoconto del Sindaco Ambrosio D'Ambrosio per l'esercizio finanziario 1807

-

1808

non ha bisogno di commenti.

La povertà registrata all'inizio dell'Ottocento si accentua ancora di più con la nuova

sistemazione amministrativa e burocratica,

voluta dai francesi.

Poggio Umbricchio si vede inserito in un comprensorio privo di una qualsiasi dialettica sociale, economica e culturale.

I ventotto villaggi che formavano l'antico Comune di Crognaleto, tra l'a

ltro, erano poco estesi, poveri e assai distanti tra di loro.

I terreni utili per l'agricoltura non erano in grado dì assicurare la sopravvivenza che per tre, massimo quattro mesi l'anno.

Spesso

si legge nei verbali redatti da Berardino Ciccone, incaricato

della divisione dei demani, espressioni di questo genere: « il dippiù

dell'alimento che gli bisogna se lo vanno a provvedere fuori colle loro fatiche ed industrie ».

Le vie più battute erano quelle verso la campagna romana, il piano Vomano e il Tavoliere

delle Puglie, al seguito della

transumanza. Qualcuno si avventurava anche nelle regioni dell'Emilia e della Romagna. Per mancanza di risorse, sottolinea un

altro verbale, i cittadini « sono obbligati per altri nove mesi di spatriare per procacciarsi il vit

to rimanente ».

In genere la popolazione era costituita da braccianti e tagliatori di boschi, pochi erano gli uomini che svolgevano un lavoro

artigianale qualificato come sarto (Macchia), « vaticali » (Alvi), « arcari » (Nerito) o muratore.

Nel verbale di

Padula, Berardino Ciccane scrive:

« il territorio di detta Università per sua natura gli è contraria la coltura, e dove si

è tentato coltivarlo è rimasto privo di quella poca terra vegetabile per le irruenze delle acque piovane »

.

« Tutto il territorio

-

è

scritto a proposito di Tottea

-

è sotto un clima alto che comprende balzi e colline erte, vi alligna solo grano,

segala e pochi marzatici »Per quanto riguarda Senarica, la comunità dichiara che

« tutto il territorio è montagnoso ed aspro, che abbraccia

fossi e ripide

colline, praticabili solo in tempa d'està »

.

Il commercio era, quindi, praticamente nullo tanto che il 20 dicembre 1828 il Sindaco di Conino, Eliodoro Di Felici, informò

l'Intendente della provincia di Teramo che nel suo Comune non si svolge

va alcuna fiera.

Fano Adriano, che pure era un grosso e antichissimo centro, fino all'unità d'Italia non ebbe alcuna fiera.

All'Intendente di Teramo che chiedeva notizie di tipo economico da inserire nel

« Giornale dell'Intendenza »

, il Sindaco, Desiderio

D'Innocenzo, 1'8 giugno 1842 rispose « non si hanno fiere né mercati, non si hanno manifatture e non vi sono artisti che meri

tano