Poggio Umbricchio

comune di Crognaleto, provincia di Teramo, Abruzzo. Abitanti 110 Altezza 710 mt. slm Coordinate geografiche: Latitudine 42,5620 Longitudine 13,5515 Distanza dal capoluogo TERAMO: Km 27 Con l'auto, percorrere la Strada Statale n. 80 del Gran Sasso d’Italia direzione Montorio al Vomano per Km 12 e poi verso L’Aquila per altri Km 11, girare a destra sulla Strada Provinciale 42C per Km 4

Cenni storici

Arroccato nell’alta valle del Voman o, a ridosso di quella che è stata per duemila anni una delle principali vie di comunicazione tra l’Abruzzo e Roma, il toponimo di Poggio Umbricchio compare per la prima volta nel 1239 in un documento dell’imperatore Federico II di Hohenstaufen che affidò ai signori de Podio Ymbreccle la custodia del prigioniero milanese Enrico de Cruce. Tuttavia, reperti ceramici e altri rinvenimenti archeologici dimostrano che il suo territorio è stato abitato, senza soluzione di continuità, sin dall’età romana. Nel Medio evo l’abitato di Poggio Umbricchio era costituito da un insediamento fortificato (castrum) disposto sulla sommità di un’altura (podium) dominata dalla rocca (arx) e dal sottostante villaggio aperto (casalis) posizionato nei pressi dell’antica chiesa di San ta Maria de Plebis, sede del plebanatus Podii Umbriculis. Durante il regno dei sovrani angioini e aragonesi (1266 - 1503) alcune tra le principali famiglie del Regno ebbero in feudo il paese: dapprima gli Acquaviva e i Valignano, poi i Cantelmo e gli Orsini, quindi, durante il secolo XV, i signori di Poggio Ramonte.Verso la metà del secolo XVI, la popolazione e le strutture ecclesiastiche si trasferirono a ridosso del castrum. Al 1570 , infatti, risale la costruzione dell’attuale chiesa parrocchiale di Santa Maria Lauretana, probabilmente opera di maestranze lombarde (pochi anni prima, nel 1562, la costruzione della casa parrocchiale era stata affidata al magister lombardo Giovanni di Bartolomeo di Pontasco). Dal 1506 fino all’abolizione della feudalità (1806) Poggio Umbricchio è stato feudo della famiglia Castiglione di Penne . Nel 1710 il barone Giovanni Battista Castiglione ottenne dall’imperatore Carlo VI d’Asburgo il titolo di marchese di Poggio Umbricchio. La storia dell’abitato, che è stato centro amminis trativo autonomo (universitas) fino ai primissimi anni dell’Ottocento, è segnata da alcuni momenti particolarmente importanti: la concessione degli statuti (metà del sec. XVI), la compilazione del catasto onciario (1748), la defeudalizzazione (sec. XIX).

Beni Culturali, Artistici, Ambientali E Storici

Il territorio di Poggio Umbricchio, collocato nella verde vallata del fiume Vomano e di fronte al massiccio del Gran Sasso, consente lunghe e salutari passeggiate tra verdi e fertili colline pedemontane o tra le docili alture della Laga. Il paesaggio presenta tratti con una densa copertura di bosco che si alterna a tratti dove le rocce prevalgono sulla vegetazione. Questo territorio così vario, unito al silenzio della montagna favorisce la presenza di numerose specie animali, che si possono osservare sostando in discreto silenzio per pochi minuti: tra gli uccelli segnaliamo la Poiana, il Picchio rosso maggiore, il Picchio verde, il Falco Pellegrino, diverse specie di Cince, il Pigliamosche, il Barbagianni, l’Allocco, la Ghiandaia, il Gheppio, la Moretta Tabaccata ed il Martin Pescatore; tra i mammiferi è possibile osservare, sui tratti li mosi lungo il fiume Vomano, il Cinghiale, il Tasso, la Volpe, la Faina, la Donnola e lo Scoiattolo nero. Nel tratto di fiume vivono le Trote, il Barbo, il Cavedano e la Biscia dal collare. I periodi migliori per la visita sono la primavera e l’autunno.

Da visitare

La chiesa parrocchiale di Santa Maria Lauretana (secolo XVI) e, al suo interno, magnifici altari lignei barocchi, affreschi cinquecenteschi, tele dei secoli XVII - XVIII, un sorprendente soffitto ligneo a cassettoni del Seicente recentemente restaurato, il c ippo miliario romano (IV secolo d.C.); La chiesa di San Michele, unico elemento architettonico superstite del castello medievale; Le edicole votive sparse lungo le vie di accesso all’abitato, realizzate con dipinti murali o maioliche castellane; Stemmi med ievali scolpiti su pietre rimesse in opera in diverse abitazioni del centro; Il mulino ad acqua sul fiume Vomano interessato da una importante operazione di restauro e di ripristino; Case rupestri fabbricate a ridosso di pareti rocciose un tempo utilizzate per il ricovero di uomini e greggi

Personaggi illustri

Franceschina de Podio , feudataria e sposa (1506) di Angelo Castiglione di Penne, rimasta vedova governò gli affari della potente famiglia pennese e concesse (metà Cinquecento) gli Statuti agli abitanti di Poggio Umbricchio. Berardino Mazzetta , importante proprietario di armenti nella seconda metà del Cinquecento. Giovanni e Berardo Cesarini , zio e nipote, rispettivamente pievano e medico, trucidati dai briganti nel 1799. Gioacchino Pio , primo eletto del Comune di Crognaleto, morto avvelenato nel 1555. Giuseppe Andreoli , sindaco del Comune di Crognaleto nei primissimi anni del Novecento.

Economia

Storicamente le principali attività economiche erano legate allo sfruttamento agro - pastorale del territorio; unica eccezione l’attività edilizia poiché i Poggiani sono sempre stati reputati ottimi scalpellini e bravi muratori. Tra i prodotti tipici vanno ricordati la sugna (crema da spalmare sul pane ottenuta dal lardo del maiale macinato e speziato; i famosi e gustosissimi faggioli di Poggio Umbricchio; il cascio marcetto (crema di formaggio macerato dai vermi)

Principali manifestazioni

- 17 gennaio, lu Sant'Antonie

- Venerdì Santo: processione del Cristo morto lungo le vie del paese

- Lunedì di Pasquetta:appassà l'acqua

- Luglio:festa di mezza estate (rievocazione degli aspetti della vita agro-pastorale presso l'antico mulino di Poggio Umbricchio

- 8 settembre: festa patronale in onore di Santa Maria Lauretana e San Vincenzo Ferretti

- 11 novembre: S.Martino

Manifestazioni ed eventi

Tra le più importanti manifestazioni ricordiamo le rievocazioni storiche di San Antonio Abate (17 gennaio); del venerdì Santo con la solenne processione notturna; della Via C rucis con attori e figuranti in costume; il lunedì dell’Angelo, con la tradizionale scampagnata e pic - nic presso il vecchio mulino ad acqua di Poggio Umbricchio; i festeggiamenti in onore della Santa Patrona, Santa Maria Lauretana (8 settembre), con i trad izionali festeggiamenti di musica, fuochi pirotecnici e con giochi popolari; la Giornata ecologica, per la sensibilizzazione dei cittadini ai problemi dell’ambiente; il raduno nazionale di Bouldering (arrampicata fatta a mani nude su massi di varie forme e dimensioni); infine nell’ultima domenica di luglio la manifestazione “Vivere in un mulino ad acqua”nei pressi del vecchio mulino ad acqua, recentemente ristrutturato dall’Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga.

Descrizione del paese

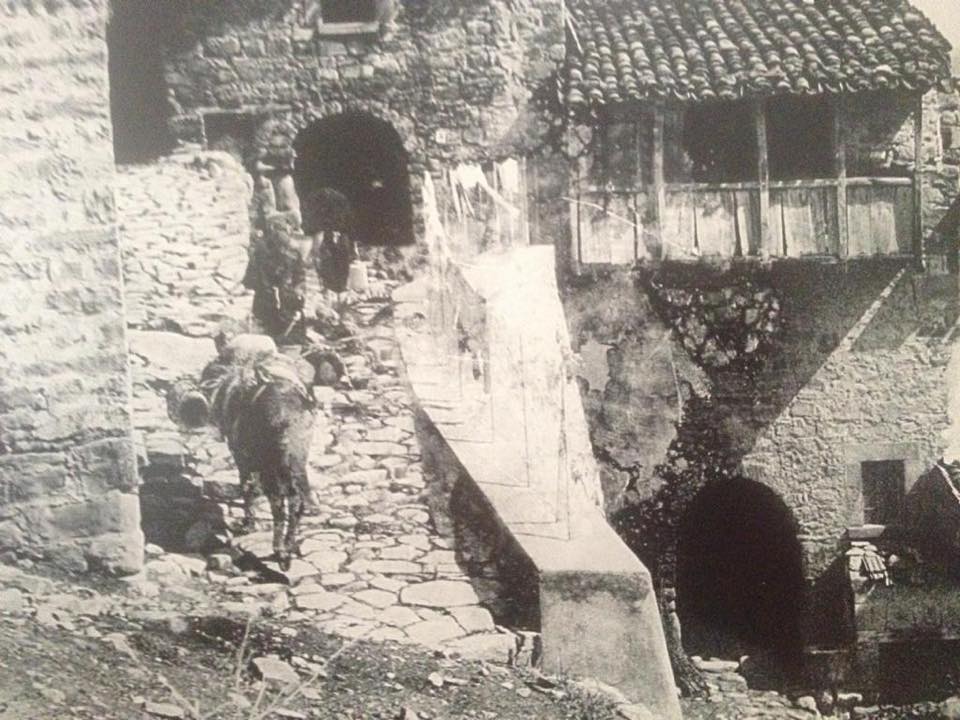

Poggio Umbricchio, frazione del Comune di Crognaleto, è

posto su un’altura lungo la stretta gola del

Vomano, con

scenografica vista sul massiccio del Gran Sasso. L’abitato si

trova sulla sponda del fiume, sul versante abruzzese della

catena di Monti della Laga, e da questa peculiare ubicazione

trae le principali caratteristiche legate soprattutto all’angu

stia

del sito e alla disponibilità di materiali da costruzione

reperibili in loco .

Poggio Umbricchio, grazie alla sua dislocazione periferica

rispetto ai flussi di traffico e di civiltà, gode ancora di un

riconoscibilissimo carattere locale, dato anche da

lla varietà e

coralità delle proprie modeste espressioni architettoniche:

costruzioni che sono quasi sempre invenzioni irripetibili della

miseria, realizzate in condizioni di risorse e manodopera

carenti, eppur capaci di trasmettere, attraverso gli infinit

i

aspetti impressi alla materia, spesso consumata dal tempo e

dall’incuria, l’efficacia di una cultura che non conosce eguali

nell’attigua sottocittà periferica.

Si tratta di un esempio eloquente di come ogni città,

indipendentemente dalla sua dimensione,

racconti la propria

storia nei corsi e ricorsi delle stratificazioni, nella

trasformazione degli spazi, nella giustapposizione dei volumi,

nelle fogge dei materiali, il tutto realizzato secondo le

circostanze proprie del luogo, ma comunque sorretto da un

m

isurato saper fare

-

se da non da un sapiente artigianato

-

e

da una dignità dell’abitare tradotto in equilibrio ed economia.

Percorrendo gli spazi dell’agglomerato, ci si trova di fronte un

tessuto urbano di facile comprensione, in cui le vie non sono

con

traddistinte da cortine uniformi, ma risultano degli spazi di

pertinenza delle singole case.

A causa delle trasformazioni e dei rimaneggiamenti subiti nel

corso del tempo, è difficile se non per ipotesi la ricostruzione

dell’impianto organico: quello che o

ggi ci si presenta è

prevalentemente ottocentesco e moderno, conservando isolate

testimonianze di architetture antiche.

L’edificio più imponente (in gran parte crollato) risale

presumibilmente al XV secolo, come risulterebbe dallo

stemma dei signori “de Po

dio Ramontis”.

La muratura consta di corsi regolari di grandi blocchi

giustapposti quasi a secco; gli ingressi presentano massicci

architravi sorretti da semplici mensole sagomate e decorate

con doppia voluta, le finestre hanno cornici lisce e davanzali

ag

gettanti (al primo piano una è di restauro ottocentesco;

l’interno è oggi fatiscente). Questo edificio è collegato da un

passaggio voltato, sostenuto da grosse travi lignee, alla casa

dirimpettaia che appare assai più rimaneggiata nella muratura

dal restau

ro ottocentesco e da interventi moderni. Tuttavia le

caratteristiche dell’opera muraria sono leggermente differenti:

corsi di conci meno regolari legati da poca malta; ancora

l’ingresso ha il pesante architrave sorretto da mensole che

appaiono aggraziate d

a un motivo a doppia voluta e da un

decoro vegetale a tre foglie. Anche su questo edificio

compaiono due stemmi : il leone rampante dei signori “de

Podio Ramontis” ed il castello turrito dei Castiglione di

Penne. Si è propensi a collocarne l’erezione tra l

a fine del XV

e l’inizio del XVI secolo. La datazione di questo complesso

edilizio, oltre che dalle caratteristiche strutturali, nasce

(assieme all’individuazione delle famiglie alle quali

appartengono gli stemmi) da un doppio ordine di

considerazioni: sto

riche da un lato, storico

-

artistiche dall’altro.

Nello stemma della prima casa compare una figura umana

inginocchiata la cui testa presenta una straordinaria affinità

con le due che compaiono sulle mensole da cui spicca

l’archivolto del portale maggiore de

lla chiesa di S. Michele

Arcangelo a Castiglione della Valle. Il modo di segnare e

disporre le chiome, la resa di occhi, naso e bocca, la struttura

stessa del viso sono così affini da far pensare alla mano del

medesimo scalpellino. Questo portale si data d

opo il 1438 ed

entro la prima metà del XV secolo. Orbene, fino al 1444 (anno

in cui vende parte delle sue pertinenze nella zona) risulta

signore di Castiglione della Valle Giovanni Filippo “de Podio

Ramontis”, lo stesso Giovanni Filippo che nel 1437 è sign

ore

di P.U. assieme al fratello Giovan Pietro. Unna signoria che

dura per tutto il secolo: nel 1465 è Ciantò (o Francesco

Antonio) di Poggio Ramonte a tenere in feudo il paese. Una

conferma dell’attribuzione a questa famiglia del nostro

stemma viene dalla

presenza del medesimo leone rampante

con ferro di cavallo (ma eseguito con ben diverso ductus

stilistico) a Senarica su un architrave che reca la data 1565: a

Senarica dal 1337 al 1577 dominano i signori di Poggio

Ramonte.

Ma le cose non si fermano qui: su

ll’edificio dirimpettaio si

incontra ancora il leone rampante, seppure in un’iconografia

diversa che vede scomparire il ferro di cavallo e comparire un

paio di ali e, accanto ad esso, su altro concio è raffigurato un

castello turrito con sotto un rapace ch

e artiglia una colomba.

Ancora le mosse partono da uno stringente confronto

stilistico: la particolare resa del piumaggio del rapace

sintetizzato in una serie di piume a forma di foglioline con

nervatura centrale. Queste stesse “foglie”, eseguite con

stili

zzazione e tecnica straordinariamente uguali ricompaiono

in un albero posto ai piedi dello stemma degli Orsini a

Tossicia che reca la data 1505 . Anche qui vien da pensare alla

“cifra” di un medesimo scalpellino (anche le due orse dello

stemma Osini ben ri

entrano nel modo di rendere la figura

animale dei nostri stemmi: si confronti il muso con quello del

leone e il trattamento del pelame). Siamo dunque ai primi anni

del XVI secolo e proprio nel 1507 la storia di P.U. registra il

matrimonio di Franceschina (

o Faustina), discendente di A.

Ciantò di Poggio Ramonte, con Angelo di Castiglione di

Penne cui porta in dote il feudo. Sulla casa, costruita forse

proprio per la sposa dinanzi alla residenza avita, i due stemmi

accoppiati raccontano le medesime vicende es

poste dai

documenti. Altri edifici di P.U. risalgono al XVI secolo: la

chiesa di S. Maria Lauretana è costruita con blocchi a corsi

abbastanza regolari legati da poca malta (quella abbondante

oggi in vista è dovuta al restauro) e con ammorsature di

blocchi

più grandi agli spigoli. E’ a navata unica, con tetto a

capanna, semplice facciata in cui si aprono l’ingresso e una

finestra ad occhio. Il campanile è moderno, la canonica sul

fianco destro è aggiunta settecentesca. Sul semplice portale,

appena rinquadra

to dai listelli della cornice, è la data 1570. La

chiesa sia all’esterno che all’interno è troppo rimaneggiata

perché sia precisabile per l’edificio originario una

collocazione cronologica diversa dalla data del portale.

All’interno si conservano un cippo

miliare con iscrizione

romana di età imperiale; quattro altari lignei dipinti e dorati,

databili tra la fine del XVII e il XVIII secolo, fra i quali l’altar

maggiore presenta una partitura inconsueta con le tre nicchie

disposte a triangolo con quella centr

ale in alto, al di sopra

delle altre due (le statue sono di rifacimento moderno). La

chiesa presenta inoltre un soffitto ligneo dorato e dipinto con

cassettoni ornati da rosetta centrale, datato 1664, e un organo

antico. La zona di P.U. conserva numerose t

estimonianze di

insediamenti romani e dell’antica viabilità. Della chiesa

medievale di S. Maria di “Plebe” posta fuor del paese, ai piedi

dell’altura, non restano apprezzabili tracce se non nel nome

della località, Piano S. Maria

Poggio Umbricchio, frazione del Comune di Crognaleto, è

posto su un’altura lungo la stretta gola del

Vomano, con

scenografica vista sul massiccio del Gran Sasso. L’abitato si

trova sulla sponda del fiume, sul versante abruzzese della

catena di Monti della Laga, e da questa peculiare ubicazione

trae le principali caratteristiche legate soprattutto all’angu

stia

del sito e alla disponibilità di materiali da costruzione

reperibili in loco .

Poggio Umbricchio, grazie alla sua dislocazione periferica

rispetto ai flussi di traffico e di civiltà, gode ancora di un

riconoscibilissimo carattere locale, dato anche da

lla varietà e

coralità delle proprie modeste espressioni architettoniche:

costruzioni che sono quasi sempre invenzioni irripetibili della

miseria, realizzate in condizioni di risorse e manodopera

carenti, eppur capaci di trasmettere, attraverso gli infinit

i

aspetti impressi alla materia, spesso consumata dal tempo e

dall’incuria, l’efficacia di una cultura che non conosce eguali

nell’attigua sottocittà periferica.

Si tratta di un esempio eloquente di come ogni città,

indipendentemente dalla sua dimensione,

racconti la propria

storia nei corsi e ricorsi delle stratificazioni, nella

trasformazione degli spazi, nella giustapposizione dei volumi,

nelle fogge dei materiali, il tutto realizzato secondo le

circostanze proprie del luogo, ma comunque sorretto da un

m

isurato saper fare

-

se da non da un sapiente artigianato

-

e

da una dignità dell’abitare tradotto in equilibrio ed economia.

Percorrendo gli spazi dell’agglomerato, ci si trova di fronte un

tessuto urbano di facile comprensione, in cui le vie non sono

con

traddistinte da cortine uniformi, ma risultano degli spazi di

pertinenza delle singole case.

A causa delle trasformazioni e dei rimaneggiamenti subiti nel

corso del tempo, è difficile se non per ipotesi la ricostruzione

dell’impianto organico: quello che o

ggi ci si presenta è

prevalentemente ottocentesco e moderno, conservando isolate

testimonianze di architetture antiche.

L’edificio più imponente (in gran parte crollato) risale

presumibilmente al XV secolo, come risulterebbe dallo

stemma dei signori “de Po

dio Ramontis”.

La muratura consta di corsi regolari di grandi blocchi

giustapposti quasi a secco; gli ingressi presentano massicci

architravi sorretti da semplici mensole sagomate e decorate

con doppia voluta, le finestre hanno cornici lisce e davanzali

ag

gettanti (al primo piano una è di restauro ottocentesco;

l’interno è oggi fatiscente). Questo edificio è collegato da un

passaggio voltato, sostenuto da grosse travi lignee, alla casa

dirimpettaia che appare assai più rimaneggiata nella muratura

dal restau

ro ottocentesco e da interventi moderni. Tuttavia le

caratteristiche dell’opera muraria sono leggermente differenti:

corsi di conci meno regolari legati da poca malta; ancora

l’ingresso ha il pesante architrave sorretto da mensole che

appaiono aggraziate d

a un motivo a doppia voluta e da un

decoro vegetale a tre foglie. Anche su questo edificio

compaiono due stemmi : il leone rampante dei signori “de

Podio Ramontis” ed il castello turrito dei Castiglione di

Penne. Si è propensi a collocarne l’erezione tra l

a fine del XV

e l’inizio del XVI secolo. La datazione di questo complesso

edilizio, oltre che dalle caratteristiche strutturali, nasce

(assieme all’individuazione delle famiglie alle quali

appartengono gli stemmi) da un doppio ordine di

considerazioni: sto

riche da un lato, storico

-

artistiche dall’altro.

Nello stemma della prima casa compare una figura umana

inginocchiata la cui testa presenta una straordinaria affinità

con le due che compaiono sulle mensole da cui spicca

l’archivolto del portale maggiore de

lla chiesa di S. Michele

Arcangelo a Castiglione della Valle. Il modo di segnare e

disporre le chiome, la resa di occhi, naso e bocca, la struttura

stessa del viso sono così affini da far pensare alla mano del

medesimo scalpellino. Questo portale si data d

opo il 1438 ed

entro la prima metà del XV secolo. Orbene, fino al 1444 (anno

in cui vende parte delle sue pertinenze nella zona) risulta

signore di Castiglione della Valle Giovanni Filippo “de Podio

Ramontis”, lo stesso Giovanni Filippo che nel 1437 è sign

ore

di P.U. assieme al fratello Giovan Pietro. Unna signoria che

dura per tutto il secolo: nel 1465 è Ciantò (o Francesco

Antonio) di Poggio Ramonte a tenere in feudo il paese. Una

conferma dell’attribuzione a questa famiglia del nostro

stemma viene dalla

presenza del medesimo leone rampante

con ferro di cavallo (ma eseguito con ben diverso ductus

stilistico) a Senarica su un architrave che reca la data 1565: a

Senarica dal 1337 al 1577 dominano i signori di Poggio

Ramonte.

Ma le cose non si fermano qui: su

ll’edificio dirimpettaio si

incontra ancora il leone rampante, seppure in un’iconografia

diversa che vede scomparire il ferro di cavallo e comparire un

paio di ali e, accanto ad esso, su altro concio è raffigurato un

castello turrito con sotto un rapace ch

e artiglia una colomba.

Ancora le mosse partono da uno stringente confronto

stilistico: la particolare resa del piumaggio del rapace

sintetizzato in una serie di piume a forma di foglioline con

nervatura centrale. Queste stesse “foglie”, eseguite con

stili

zzazione e tecnica straordinariamente uguali ricompaiono

in un albero posto ai piedi dello stemma degli Orsini a

Tossicia che reca la data 1505 . Anche qui vien da pensare alla

“cifra” di un medesimo scalpellino (anche le due orse dello

stemma Osini ben ri

entrano nel modo di rendere la figura

animale dei nostri stemmi: si confronti il muso con quello del

leone e il trattamento del pelame). Siamo dunque ai primi anni

del XVI secolo e proprio nel 1507 la storia di P.U. registra il

matrimonio di Franceschina (

o Faustina), discendente di A.

Ciantò di Poggio Ramonte, con Angelo di Castiglione di

Penne cui porta in dote il feudo. Sulla casa, costruita forse

proprio per la sposa dinanzi alla residenza avita, i due stemmi

accoppiati raccontano le medesime vicende es

poste dai

documenti. Altri edifici di P.U. risalgono al XVI secolo: la

chiesa di S. Maria Lauretana è costruita con blocchi a corsi

abbastanza regolari legati da poca malta (quella abbondante

oggi in vista è dovuta al restauro) e con ammorsature di

blocchi

più grandi agli spigoli. E’ a navata unica, con tetto a

capanna, semplice facciata in cui si aprono l’ingresso e una

finestra ad occhio. Il campanile è moderno, la canonica sul

fianco destro è aggiunta settecentesca. Sul semplice portale,

appena rinquadra

to dai listelli della cornice, è la data 1570. La

chiesa sia all’esterno che all’interno è troppo rimaneggiata

perché sia precisabile per l’edificio originario una

collocazione cronologica diversa dalla data del portale.

All’interno si conservano un cippo

miliare con iscrizione

romana di età imperiale; quattro altari lignei dipinti e dorati,

databili tra la fine del XVII e il XVIII secolo, fra i quali l’altar

maggiore presenta una partitura inconsueta con le tre nicchie

disposte a triangolo con quella centr

ale in alto, al di sopra

delle altre due (le statue sono di rifacimento moderno). La

chiesa presenta inoltre un soffitto ligneo dorato e dipinto con

cassettoni ornati da rosetta centrale, datato 1664, e un organo

antico. La zona di P.U. conserva numerose t

estimonianze di

insediamenti romani e dell’antica viabilità. Della chiesa

medievale di S. Maria di “Plebe” posta fuor del paese, ai piedi

dell’altura, non restano apprezzabili tracce se non nel nome

della località, Piano S. Maria